Gestern stand das Thema “Barrierefreier Umbau des Marktplatzes” auf der Tagesordnung des Hauptausschusses. Die Entscheidung ist gefallen. Der barrierefreier Umbau des Marktplatzes wird jetzt beauftragt. Ich hoffe, dass die Arbeiten dann zum Herbst ausgeführt sind. Der Entscheidung ging eine längere Diskussion voraus.

Zum Hintergrund:

Die Arbeiten wurden ausgeschrieben. Die Ausschreibung bestand aus zwei Losen. Das erste Los umfasste das Schleifen des Pflasters. Im zweiten Los ging es um das Umfeld des bestehenden Brunnens, den Ersatz der Sitzbänke und die Aufstellung eines Trinkwasserbrunnens.

Auf die Ausschreibung hattet sich nur eine Firma gemeldet. Das Angebot für das erste Los lag im Kostenrahmen, das Angebot für das zweite Los lag deutlich darüber.

Daher kam eine Vergabe nicht in Frage. Da eine Ausschreibung und Auftragsvergabe transparent und gegenüber allen Anbieter*innen fair sein muß, stellte sich die Frage, ob man den Preis des zweiten Loses korrigieren kann, da sich im Angebot ein Fehler eingeschlichen hatte.

Weil man mit Vergaben von Aufträgen viel falsch machen kann und unterlegene Anbieter*innen immer die Möglichkeit haben zu klagen, wollten wir sicher gehen. Darum haben wir beschlossen, dass die Verwaltung noch einmal die verschiedenen Möglichkeiten der Auftragsvergabe prüft. Letztendlich kam heraus, dass die Ausschreibung jetzt aufgehoben und der Auftrag „freihändig“, also ohne Ausschreibung vergeben werden kann.

Dazu wurden Firmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert.

Zwei Firmen haben ein Angebot abgegeben. Beim Los 1 war die eine Firma günstiger, beim Los zwei die andere Firma.

Darüber hinaus lag ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vor, auf die Vergrößerung der Baumscheiben und den Austausch der Erde zu verzichten. Als Begründung wurde genannt, dass das für die Bäume belastender wäre als der bestehende Zustand.

Für die FWG habe ich dann drei Anträge gestellt:

1. Getrennte Vergabe der Lose an die jeweils günstigste Firma

2. Verzicht auf die Bänke

3. Keine Vergrößerung der Baumscheiben und kein Austausch des Bodens. Da dieser Antrag inhaltsgleich mit dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen war, habe ich aber betont, den Antrag zurückzuziehen, falls Bündnis 90/Die Grünen ihren Antrag aufrechterhält, schließlich war es ursprünglich ihr Antrag.

Zum ersten Antrag konnte eine Mehrheit der Argumentation der Verwaltung folgen.

Die Verwaltung hat dafür geworben, beide Lose an eine Firma zu vergeben, weil dann die Koordination der Arbeiten einfacher wäre und Gewährleistungsansprüche besser geltend gemacht werden könnten. Wir haben dazu fraktionsintern geflüstert und sind nach einer kurzen Abwägung zu dem Ergebnis gekommen, dass die Einsparungen in Höhe von überschlägig 40.000,- Euro ausschlaggebend für unserer Entscheidung sind, die getrennte Vergabe zu beantragen.

Mit 4 Ja-Stimmen konnten wir leider keine Mehrheit zusammen bekommen.

Der zweite Antrag, “Verzicht auf die Bänke”, sorgte für eine Diskussion. Es war nicht allen klar, dass es sich um neue Bänke handelt, die die vorhandenen Bänke ersetzen sollten. Ziel der Maßnahme war, die Aufenthaltsqualität um den Brunnen herum zu erhöhen. Bleichzeitig stand die Maßnahme im Zusammenhang mit der Vergrößerung der Baumscheiben und dem Erdaustausch.

Da sich abzeichnete, dass die Vergrößerung der Baumscheiben und der Erdaustasuch (Antrag 3) keine Mehrheit finden wird, war der Antrag auf Verzicht auf den Ersatz der alten Bänke durch neue , möglicherweise schönere Bänke dennoch naheliegend. Damit war eine Einsparung von fast 40.000,- Euro brutto möglich. Hinzu kommt nochmals eine Einsparung von knapp 10.000,- Euro, die durch den Verzicht auf eine Vergößerung der Baumscheiben und den Erdaustausch realisiert werden kann.

Wir von der FWG hatten ursprünglich gefordert, dass der Trinkwasserbrunnen mit einem Wassernapf für Hunde ausgestattet werden sollte. Da der Preisunterschied zwischen einem einfachen Trinkwasserbrunnen und einem Trinkwasserbrunnen mit Wassernapf für Hunde bei gut 6000,- Euro lag, haben wir diese Forderung zurückgezogen. Leider haben die Kolleg*innen dann entschieden, einen noch teuereren Trinkbrunnen zu bestellen, an dem auch Wasserflaschen aufgefüllt werden können.

Nach der Sitzung wurde ich darauf angesprochen, dass ein Wassernapf für Tiere doch schön gewesen wäre. Da der geplante Trinkwasserbrunnen auch mit Wassernapf für Tiere angeboten wird haben wir darüber nachgedacht, ob wir nicht Sponsoren finden ließen, die die Zusatzkosten übernehmen.

https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df3dabe0dbb1c56000%26domain%3Dwww.ingo-buth.de%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ingo-buth.de%252Ffb08082c4d243a99d%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=0&font=arial&href=http%3A%2F%2Fwww.ingo-buth.de%2F2024%2F06%2F06%2F6720%2F&layout=standard&locale=en_US&sdk=joey&send=false&show_faces=false&width=450

Archiv der Kategorie: Hauptausschuß

Ja zum Innenstadtmanagement, aber mit realistischem Blick

In Hauptausschuss am letzten Montag stand auch das Innenstadtmanagement auf der Tagesordnung. Dazu wurde ein Konzept vorgelegt, das die Mitglieder des Hauptausschusses zur Kenntnis nehmen sollten. Das Konzept beinhaltet 22 Maßnahmen, um die Innenstadt zukunftsfähig zu machen. Dazu hat die Verwaltung folgenden Beschussvorschlag gemacht:

„Der Hauptausschuss nimmt das vorliegende Konzept über ein Innenstadtmanagement mit allen 22 Maßnahmevorschlägen zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird beauftragt das Konzept umzusetzen und auch das Freiflächenmanagement mit einem Dienstleister zur Umsetzung zu bringen. Die Maßnahmen sollen nur dann zur Umsetzung kommen, sofern sie über das Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren mit 90% gefördert werden.“

Diesen Beschlussvorschlag hat die FWG nicht mitgetragen. Dabei ist es fast unerheblich, dass der Fachbegriff „Freifläche“ hier bewußt fälschlich verwendet wird. Eine Freifläche ist nicht mit einem Gebäude bebaut, sie kann aber durchaus versiegelt sein. Die Trammer See Wiese wäre eine Freifläche, der Marktplatz auch. In der Vorlage gemeint ist aber Leerstand. Dabei handelt es sich um Verkaufsflächen in Gebäuden, die nicht genutzt werden. Und um die ging es. Ich habe das hinterfragt, weil auch im Innenstadtkonzept von Leerstandsmanagement die Rede ist.

Die Begründung war, dass Freiflüche positiver klingen würde als Leerstand und man wolle ja optimistisch in die Zukunft gehen.

Ich persönlich halte das zwar vom Grundsatz her für gut gemeint. Allerdings sollte man Fachbegriffe auch für das verwenden, wofür sie allgemein verwendet werden. Alles andere führt bestenfalls zu Verwirrung.

Aber das ist nicht der einzige und vor allem nicht der wichtigste Grund, warum die FWG-Plön hier einen eigenen Antrag gestellt hat:

Das fertige Innenstadtkonzept wurde erstmals im Hauptausschuss vorgelegt. Es besteht aus 92 PowerPoint-Folien. Damit bestand auch erstmals die Möglichkeit, über die 22 Maßnahmen öffentlich in einen Ausschuss zu beraten. Dass diese Beratung im Ausschuss nicht möglich ist, war vorher schon klar und wurde so auch vom Vertreter des Ausschussvorsitzenden, Herrn Manfred Rose (SPD) zu Beginn der Beratung zum Ausdruck gebracht.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung kam einem Blankoscheck gleich. Die Umsetzung der Maßnahmen war lediglich an die 90% Förderquote gebunden.

Dazu muss man beachten, dass für das Jahr 2024 einmalig 95.000,- Euro an Fördermittel zur Verfügung stehen, für das Jahr 2025 noch einmal 5.000,-.

Für die 22 Maßnahmen wurden Empfehlungen für die Budget-Ansätze gemacht, die sich je nachdem, ob man mit den niedrigeren oder den höheren Werten rechnet, irgendwo zwischen 250.000,- und 300.000,- Euro liegen. Dazu kommen unspezifizierte Kosten, etwas bei der Verwendung der Begriffe geringe Kosten(sechsmal) und hohe Kosten (einmal). Auch Folgekosten werden teilweise erwähnt, aber nicht spezifiziert. Das wäre im Moment auch nicht möglich, darf aber nicht unbeachtet bleiben..

Nicht in Euro und Cent aufgedrückt wird der Personalaufwand. Er wird 10 x mit hoch angegeben, 3 x mit mittel bis hoch, 5 x mit mittel, 2 x mit gering bis mittel und 3 mal mit gering. Hier ist ein Zählfehler drin. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Es ändert aber nichts daran, wenn der Personalaufwand nur 9 x mit hoch wäre.

Vor dem Hintergrund der finanziellen Situation und der offenen Summen erschien es aus Sicht der FWG-Plön zwingend, dass die Selbstverwaltung hier die freie Entscheidung nicht an die Verwaltung delegiert sondern sich die Entscheidungsbefugnis im Einzelfall vorbehält. Daher wurde folgender Satz in ihrem Beschussvorschlag aufgenommen:

„Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt nach Beschluss der jeweiligen Maßnahme im Hauptausschuss im Rahmen verfügbarer Mittel …“

Damit wäre auch die Bindung an die 90% Förderung entfallen und hätte es ermöglicht, wichtige und kostengünstige Maßnahmen auch mit einem geringeren Förderungssatz zu beschließen.

Besonders wichtig war es der FWG aber auch darauf hinzuweisen, dass in dem Konzept bereits der nächste Aufwuchs im Stellenplan skizziert wurde.

Auf Folie 60 der Präsentation wird die Empfehlung ausgesprochen, „eine Projektstelle in der Stadt Plön* zu schaffen, die ggf. sogar eine neue Personalstelle .…“. Das ist keine Pflichtaufgabe für eine Stadt. Hier kam es der FWG-Plön ganz besonders darauf an, frühzeitig darauf hinzuweisen, dass sie das Konzept an dieser Stelle nicht mitträgt. Die aktuelle Finanzlage läßt eigentlich keine solche Entscheidung zu.

Daher enthielt der Beschlussvorschlag der FWG-Fraktion auch die Passage: „ … im Rahmen der bestehenden personellen Ressourcen.“

Hier der vollständige Beschlussvorschlag der FWG-Plön:

„Der Hauptausschuss nimmt das vorliegende Konzept über ein Innenstadtmanagement mit allen 22 Maßnahmevorschlägen zur Kenntnis. Der im Konzept enthaltenen Empfehlung zur Stellenmehrung wird ausdrücklich nicht gefolgt.

Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt nach Beschluss der jeweiligen Maßnahme im Hauptausschuss im Rahmen verfügbarer Mittel und im Rahmen der bestehenden personellen Ressourcen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahme 05 (Leerstandsmanagement) mit einem Dienstleister zur Umsetzung zu bringen, sofern sie über das Bundesförderprogramm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren mit 90% gefördert wird.“

Wie an dem Beschussvorschlag zu sehen ist, steht die FWG-Plön voll hinter Absicht der Verwaltung, die Maßnahme 05, das Leerstandsmanagement, zur Umsetzung zu bringen.

Auf den Vorschlag, die Umsetzung der Maßnahmen des Innenstadtkonzeptes an den Beschuss eines Ausschusses zu binden, konnten sich die Mitglieder des Ausschusses nach kurzer Diskussion einigen.

Eine längere Diskussion zeichnete sich ab, als es darum ging, Bedenken gegen die Aufstockung des Stellenplanes in den Beschluss mit aufzunehmen. Insbesondere Frau Hansen (SPD) argumentierte gegen diese Absicht. Sie betonte, dass mit der Kenntnisnahme des Innenstadtkonzeptes noch keine Entscheidung für die Schaffung einer zusätzlichen Stelle gefallen wäre. Ich argumentierte, dass auch keine Entscheidung für die Ablehnung der Stelle gefallen wäre, wenn man die Bedenken gegen die Schaffung einer neuen Stelle mit in den Beschluss aufnimmt. Damit würde aber klar zum Ausdruck gebracht, dass die Schaffung einer zusätzlichen Stelle keine einvernehmliche Perspektive ist.

An dieser Stelle zeichnete sich ein Patt für die Abstimmung ab. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Dann gab es noch einige Überlegungen, welcher Antrag der weitergehende ist, weil über den zuerst hätte abgestimmt werden müssen. Ich nahm die Gelegenheit wahr darauf hinzuweisen, dass die Gefahr im Raum steht, dass weder der Antrag der Verwaltung noch der Antrag der FWG-Plön eine Zustimmung erhält. Das wäre fatal gewesen, weil es damit auch keine Zustimmung zur Umsetzung des Leerstandsmanagements gegeben hätte.

Der Ausschussvorsitzende schlug daraufhin vor, die Sitzung zu unterbrechen. In einer kurzen Diskussion einigten wir uns auf die Formulierung, dass derzeit kein Bedarf für eine Stellenmehrung sehen. Darauf habe ich dann auch noch angeboten, das Wort „ausdrücklich“ zu streichen.

Nachdem wir uns so geeinigt hatten, kam es mir etwas komisch vor, dass Frau Hansen (SPD) dann doch noch beantragt hat, über den Stellenaufwuchs gesondert abzustimmen. Dieser Antrag wurde mit sechs Nein-Stimmen bei zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt.

Der Kompromissvorschlag (Leerstandsmanagement, Beschlussvorbehalt der Fachausschüsse, derzeit keine Notwendigkeit für Personalaufwands) wurde dann einstimmig (10 Ja-Stimmen) beschlossen.

Das ganze könnte nach außen hin möglicherweise wie ein Profilierungsversuch von Frau Hansen und mir wirken, und da ist vielleicht auch etwas dran. Das ist aber unerheblich.

Viel wichtiger ist, dass die erforderlichen Maßnahmen beschlossen werden und bei sich abzeichnenden Fehlentwicklungen (Stellenaufwuchs) rechtzeitig klar signalisiert wird, diesen Weg nicht mitgehen zu wollen. Äußert man Kritik erst später, dann steht schnell der Vorwurf im Raum: „Warum habt Ihr das nicht früher gesagt? oder „Warum kommt Ihr erst jetzt damit?“

x x x x Ende des offiziellen Teiles x x x x

Im Vorfeld der Sitzung hatte ich mich mit der Vorlage und dem Innenstadtkonzept befasst. Auf die Sitzungen bereite ich mich meist am Rechner vor. Dabei mache ich mir nebenher Notizen. Meine Notizen kopiere ich jetzt einfach mal in den Text. Sie zeigen auch die 22 Maßnahmen auf, die von der CIMA empfohlen werden. Da sie in der 92 Seitiges Präsentation ganz am Ende stehen, kommen sie auch hier erst am Ende der Präsentation.

Die Stichpunkte sind nicht immer ganz aussagekräftig, vor allem, wenn man nicht im Thema steckt. Wer mehr zu den einzelnen Maßnahmen wissen will: Präsentation ist auch im Bürgerinformationssystem einsehbar:

https://www.ploen.de/buergerinformationssystem/___tmp/tmp/45081036/ys4EEdRNFX5hneoYOehVrP9ByvFBPTFSzwYh4WeE/YbURVCKf/37-Anlagen/01/KonzeptuebereinInnenstadtmanagementvonderCIMA.pdf

Nachfolgend nun meine Notizen:

Für die Finanzierung

260.000,- € Budget-Vorschlag, davon z.T. nur Startfinanzierung

Teilweise erwähnt: Folgekosten, aber in nicht spezifizierter Höhe

Unspezifizierte Kosten: Sechs mal geringe Kosten / ein mal hohe Kosten

Zum Personalaufwand

10 x hoch

3. x mittel bis hoch

5 x mittel

2. x gering bis mittel

3. x gering

Seite 60: „… Empfehlung aussprechen, eine Projektstelle in der Stadt Plön* zu schaffen, die ggf. sogar eine neue Personalstelle .…

AG-Gründungen

4 – 5 neue AG’s

– AG – Veranstaltungen

– Projektgruppe alpin

– Projektgruppe Praxisguide

– Projektgruppe / Jury Weihnachtsbeleuchtung

– Ggf. AG See-Erlebnis

Fragen zum Detail und Fehlern

- Folie 11 / Zwei Pflegeheime in Plön ? DRK und ?

- Folie 42, Expert*innengespräche Kinder- und Jugendrat, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Stadtvertretende, Stadtverwaltung

Frage: Wer von den Stadtvertretenden ist zu einem Expertengespräch eingeladen worden? - S. 56: Das Wort „aber“ ist künftig tabu, aus „aber“ wird „und“.

Motivationsmanager-Phrase

- Seite 58: hervorragend

- Seite 59 / zweite hervorragende Folie

- Seite 60 „Form follows Fuction“

Begriff aus der Architektur, Vor-Bauhaus, vor allem beschreibt es den Bauhaus Stil. Kann man das einfach so auf Organisationsstrukturen und -abläufe übertragen? - Seite 60: Empfehlung aussprechen, eine Projektstelle in der Stadt Plön* zu schaffen, die ggf. sogar eine neue Personalstelle. Die neue Projektstelle sollte nicht nur eine lenkende Rolle und Schnittstellenfunktion zwischen allen Beteiligten der Stadtgesellschaft übernehmen, sondern ist vor allem auch verantwortliche Person für das Umsetzungsmanagement.

- Seite 62 / Exakte Beschreibung dessen, was die Stabsstelle Wirtschaftsförderung tuen sollte.

- Seite 63 / Stellenbeschreibung Projektstelle

Keine neue Projektstelle in der Tourist Info! - Auflistung der Maßnahmen mit Priorität, Budget-Vorschlag und Personalaufwand

01-Höhepunkte im Herbst und Winter / sofort /

Vorschlag Marketing 10.000,- plus höherer Personalaufwand

02. Weiterentwicklung von Veranstaltungen /sofort /

Geringe Basiskosten / höherer Personalaufwand

03. Basis-Ausstattung für Veranstalter / sofort /

Budget Vorschlag 20.000,- / sofort – Folgekosten / mittlerer Personalaufwand

04 Zentrale Veranstaltungskoordination / sofort

Geringe Kosten / hoher Aufwand / ??? Personalkosten?

05. Aktives Leerstandsmanagement / kurz- bis mittelfristig

Budget Vorschlag 50.000,- hoher personeller Aufwand /

06 Leerstandsbehebung durch Space Sharing / kurz-mittelfristig /

Budget Vorschlag 30.000 bis 50.000, hoher Personeller Aufwand

07. Praxisquide Innenstadt / sofort

Budget-Vorschlag 5.000,- geringer personeller Aufwand / Moderation

08. Aufwertung Geschäftsflächen / sofort /

Geringe Kosten / geringer personeller Aufwand,

09 Heller, Grüner, Bunter / kurz bis Mittelfristig

Budget Vorschlag: 15.000 – 20.000 / Mittlerer Kostenaufwand / Mittlerer Personalaufwand

10 Spiel- und Sportangebote / kurz- langfristig

Budget-Vorschlag: 15.000-20.000 / Mittlerer bis hoher Personalaufwand

11. Aufwertung der Innenstadtzugänge / kurz- langfristig

5.000 – 10.000 / Folgekosten / geringer bis mittlerer personeller Aufwand

Warum hier die Projektgruppe Praxisguide zuständig sein soll erschließt sich mir nicht.

12. Weihnachtsbeleuchtung / kurzfristig /

15.000 – 20.000 / mittlerer Personalaufwand

13. Raum für Ruhe / kurz- bis langfristig

20.000 / mittlerer bis hoher personeller Aufwand

14. Sauberkeitsoffensive / mittelfristig

7500 – 10.000 / Mittlerer personeller Aufwand

Warum hier die Projektgruppe Praxisguide zuständig sein soll erschließt sich mir nicht.

15. Verweildauer erhöhen / mittel-bis langfristig

25.000 bis 30.000 / mittlerer Personeller Aufwand

16. Online Portal für die Innenstadt / kurz- bis mittelfristig

20.000 / Folgekosten ??? / stufenweise Umsetzung

17. Wegeführung und Schilder / mittelfristig

Hohe Kosten / mittlerer bis hoher Personalaufwand

18. Ehrenamtsoffensive / kurzfristig

Geringe Kosten / Hoher personeller Aufwand

19. Themen Marketing (Story-Telling) / Kurzfristig

Geringe Kosten / Hoher personeller Aufwand

Obacht: Gefahr der Geschichtsklitterung, Prinzenverklärung beim Thema: Prinzengeschichte mit Prinzenhaus und Prinzeninsel. Der Beitrag der Prinzen zum Erstarken des Nationalsozialismus sollte in keinem Fall unter den Teppich gekehrt werden.

Vielleicht auch mal was zu Kadettenanstalt als Mittel zur Stärkung des preussischen Militarismus

Nationalpolitische Erziehungsanstalt als mittelbare Nachfolgeinstitution der Kadettenanstalt

Deutsche Geschichte an Hand von ehemaligen Plöner Kadetten, die zu Personen der Zeitgeschichte wurden? General Ludendorff / Reichskanzler Schleicher.

Integration der Geflüchteten und Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg

Plön als Garnisonsstadt im Kalten Krieg?

20. Wassersportangebote / mittelfristig

Start-Budget 15.000 – 20.000 / Hoher personeller Aufwand

21. Alternative Mobilitätsangebote / langfristig

Geringe Kosten / Hoher personeller Aufwand

Bimmelbahnangebot? Geringe Kosten? Ansonsten bloß nicht.

22. Events und Attraktionen / mittelfristig

Geringe Kosten / hoher personeller Aufwand

x x x x Ende der Notizen x x x x

Zu guter letzt und jenseits der Sachlichkeit doch noch ein redaktioneller Teil:

Was mich persönlich an dem Konzept auch stört sind die Sprechblasen aus dem Wortschatz der Motivationstrainerzunft, die sich hier und da im Konzept wiederfinden:

– „Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.“

Prof. Götz Werner (Gründer der Drogeriemaktkette DM und ein deutscher Ausnahmeunternehmer.)

– Das Wort „aber“ ist künftig tabu, aus „aber“ wird „und“.

aber:

Im verordneten Optimismus verkommt der Blick auf die Realität zum Defätismus.

Das ging schon im Winter 43 schief.

Die Realität ist: Es steht nur wenig Geld zur Verfügung. Da muss man schon versuchen, mit dem vorhandenen Geld den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Darüber wird man noch diskutieren müssen.

Sparsame Haushaltsführung? Nicht für Facebook und Instagram!

Am 26. Februar 2024 tagte der Hauptausschuss. Auf der Tagesordnung stand das Thema: „Konzept für Social Media Präsentation der Stadt Plön“.

Die Stadt Plön betreibt eine Homepage als Internetpräsenz, “plön.de” Auf der Seite werden sehr viele, auch wichtige Informationen bereitgestellt. Zugegebenermaßen ist die Nutzung der Homepage nicht völlig barrierefrei. Ihr Aufbau ist relativ komplex.

Nun soll zusätzlich eine Internetpräsenz auf den Sozialen Medien „Facebook“ und „Instagram“ eingerichtet werden. Die Betreuung der Kanäle soll durch das Personal der Tourist Info erfolgen.

Um das sicherzustellen, soll der Stundenansatz einer Mitarbeiterin um 10,5 Wochenstunden aufgestockt werden. Dafür werden 16600,- Euro als Personalkosten veranschlagt, Dazu kommt ein Abzug von den Schlüsselzuweisungen in gleicher Höhe. Faktisch wird der Haushalt der Stadt Plön also mit 33.000,- Euro belastet.

Dazu hat die FWG Fraktion einen Antrag gestellt. Der Antrag der Verwaltung und der Antrag der FWG-Fraktion wurden im Rahmen des Tagesordnungspunktes 9 öffentlich beraten. Die Vorlage dazu kann im Bürgerinformationssystem der Stadt Plön eingesehen werden.

Hier der die Verlinkung zum Tagesordnung des Hauptausschusses:

https://www.ploen.de/buergerinformationssystem/to010.asp?SILFDNR=2403

Hier die Verlinkung zur Vorlage der Verwaltung:

https://www.ploen.de/buergerinformationssystem/vo020.asp?VOLFDNR=4160

Danach soll der Hauptausschuss die Einrichtung und Umsetzung einer Social Media Strategie für die Stadt Plön befürworten und im Stellenplan 2024 die entsprechenden zusätzlichen personellen Ressourcen (10,5 Stunden wöchentlich) im Fachbereich 5 / Tourist Info Plön zur Verfügung stellen.

Die FWG-Plön hat dazu einen eigenen Antrag gestellt. Dazu wurde der erste Teil des Beschlussvorschlages der Verwaltung wortwörtlich übernommen und dann ergänzt:

„Der Hauptausschuss befürwortet die Errichtung und Umsetzung einer Social Media Strategie für die Stadt Plön.

Das für die Erfüllung der Aufgabe erforderliche Stundenkontingent ist im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen innerhalb des bestehenden Stellenplanes zu erwirtschaften.“

Im Haushaltsplan 2023 wurde im Ergebnisplan ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.591.600,- Euro ausgewiesen.

Im Haushaltsplan 2024 wird dieser Fehlbedarf nach meiner persönlichen Einschätzung auf 1.300.000,- Euro sinken. Die Ursache dafür dürfte sein, dass alle Maßnahmen, die 2024 nicht umgesetzt werden können, aus dem Haushaltsentwurf gestrichen werden müssen. Auch wenn sich die Summe damit mehr als halbiert, ist das kein Grund, bei einem geschätzten Fehlbedarf von 1,3 Millionen unnötige Ausgaben zu tätigen.

Der Antrag der FWG-Plön richtet sich damit nicht gegen die Einrichtung einer Präsenz auf den Social Media Plattformen „Facebook“ und „Instagram“. Ziel war es, eine kostengünstiger Lösung zu beschließen, mit der die Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit fast ebenso gut möglich wäre. Die einfache und kostengünstigere Lösung hätte darin bestanden, die Kommentar- und Antwortfunktionen nicht freizuschalten. Damit wäre auch der erhebliche Zeitaufwand für die Moderation der Internetpräsenzen auf Facebook und Instagram entfallen.

Die Erstellung eines Beitrags auf Facebook, etwa der Hinweis auf eine Pressemitteilung oder die Verlinkung auf eine Veranstaltung, zum Beispiel auf das Stadbuchtfest, ist in weniger als 5 Minuten gemacht. Aus eigener Praxiserfahrung: Wenn ich diesen Beitrag auf meinem Blog ingobuth.de freigegeben habe, dauert es maximal 10 Minuten, ihn auf meiner eigenen Facebook Präsenz sowie in den vier Gruppen Plönbook, Plöner Runde, Wir sind Plön und Politbook Plön zu verlinken. Sehr viel mehr Zeit kostet es, die Kommentare zu lesen und teilweise zu beantworten.

Auch der Kollege Jörg Schröder (Die Linke, Mitglied der SPD-Fraktion) bestätigte aus eigener Erfahrung, dass der Aufwand für die Moderation der Gruppe „Plönbook“ erheblich ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Er ist der Administrator dieser Gruppe.

Würde bei der Einrichtung einer städtischen Internetpräsenz auf „Facebook“ und „Instagram“ auf die Freischaltung der Kommentarfunktion verzichtet, ließe sich der Arbeitsaufwand von den veranschlagten 10,5 Stunden auf – sagen wir mal – täglich 20 Minuten reduzieren. Das wären dann knapp zwei Stunden in der Woche.

Einerseits würde das keine wesentliche Einbußen für die Informationen bedeuten, die auf diese Weise transportiert werden sollen, andererseits wären zwei Stunden durch die Umschichtung von Aufgaben im vorhandenen Personalbestand mit Sicherheit kein Problem für eine leistungsfähige Verwaltung.

Ausschussmitglied Thure Koll (CDU) sprach sich in der Diskussion dafür aus, die Kommentarfunktion freizugeben. Dies wäre ein Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit, würde den Dialog mit den Bürger*innen fördern und der Demokratiemüdigkeit entgegenwirken.

Damit befürwortete er mehr oder weniger direkt auch den Stundenaufwuchs.

Frau Dahmke von Bündnis 90 / Die Grünen fragte nach, ob sich der Arbeitsaufwand nicht durch den Einsatz von KI reduzieren ließe. Das ist eine berechtigte Frage. Frau Backmann, Leiterin der Tourist Info, verneinte das und merkte an, dass KI allgemeine Fragen zwar beantworten könne, aber auf spezielle Fragen keine ausreichenden Antworten geben würde.

In der Abstimmung setzte sich die SPD-Fraktion einstimmig für den Stundenaufwuchs ein .

Das Abstimmungsverhalten der CDU war gespalten. Die Ausschussmitglieder Thure Koll und Thore Kalinka sprachen sich ebenfalls für die Freischaltung der Kommentarfunktion und damit für den Stellenaufwuchs aus. Ihr Fraktionsvorsitzender Gernot Melzer stimmte dagegen. (So meine Erinnerung, aber da bin ich mir im Moment nicht zu 100% sicher.)

Mein Kollege Stefan Kruppa und ich (FWG-Plön) stimmten gegen den Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Mit zwei Nein-Stimmen der Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hätte es ein Patt (5 Ja- / 5 Nein-Stimmen) gegeben. Bei Stimmengleichheit wäre der Antrag abgelehnt worden. Bündnis 90 / Die Grünen hat sich aber enthalten und damit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung zu einer Mehrheit verholfen.

Die FDP (ein Sitz) war auf der Sitzung nicht vertreten.

Die Diskussion auf Facebook und Instagram ist keine klassische Aufgabe einer Stadtverwaltung. Auch wenn nicht in Frage gestellt wird, dass eine Verwaltung auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben muss, kann daraus keine Verpflichtung zur Diskussion auf Facebook und Instagram abgeleitet werden.

Nach meiner Ansicht ist es nicht vertretbar, bei einem vorhersehbaren Millionendefizit im Haushalt 2024 in diesem Fall eine neue freiwillige Aufgabe zu übernehmen, die mit einem Stundenaufwuchs verbunden ist.

Das gebietet der Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung.

Ich vermute, dass die Mehrheitsmeinung im Hauptausschuss nicht unbedingt repräsentativ für die Mehrheitsmeinung in der Ratsversammlung ist. Daher würde ich nicht völlig ausschließen, dass dieser Beschluss in der vorliegenden Form in der Ratsversammlung keinen Bestand haben wird. Letztendlich wird die Ratsversammlung am 29. April 2024 über den Haushaltsplan 2024 und in dem Zusammenhang auch über den neuen Stellenplan entscheiden müssen.

Innenstadtkonzept – des Kaisers neue Kleider

Am Montag, dem 22.Januar wurden in der mit ca. 200 Einwohner*innen gut besuchten Aula die Zwischenergebnisse des Leitbild und Markenprozesses vorgestellt

Ich war nicht der einzige, der nicht begeistert war.

Zuerst einmal fand ich die Grundaussage des Planungsbüros Tourismus Plan B gut und nach meiner Erfahrung auch richtig:

Die Plönerinnen und Plöner lieben Plön.

Zwei / Drittel der Teilnehmer*innen an der Umfrage gaben an, Plön über alles oder zumindest besonders zu lieben. Zusammen mit denen, die Plön durchschnittlich lieben, kommen diejenigen, die sich in Plön wohl fühlen, auf 90%. Lediglich die verbleibenden ca. 10% der Befragten äußerten sich negativ.

So schlecht, wie es geredet wird, kann Plön also gar nicht sein.

Fragt man weiter, was Plön ausmacht, dann werden genannt: Das Schoss, die Seen, die Altstadt, die Natur und der Kleinstadtcharakter. Für mich ist das jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber immerhin, wir haben es nun schwarz auf weiß. So weit, so gut.

Als Konsequenz für mich und mein politisches Handeln ergibt sich daraus:

1. Die allermeisten Plönerinnen und Plöner mögen Plön, so wie es ist.

2. Das ist kein Grund, alles zu belassen. Weiterentwicklung ist unumgänglich,

aber: Änderungen müssen sich anfühlen wie Plön und aussehen wie Plön; keine überzogenen Projekte, keine Experimente.

Nach PlanB kam dann das Planungsbüro „CIMA“ an die Reihe, das sich mit der Innenstadtentwicklung befasst hat.

Die Kernaussage läßt sich mit einem Zitat aus der Präsentation zusammenfassen:

„Wer etwas will, sucht Wege.

Wer etwas nicht will, sucht Gründe.“

(Den Namen des Urhebers dieses Aphorismusses habe ich mir leider nicht notieren können)

Das ist klassisches Unternehmensberater*innen „Wörding“, m.E. nicht ganz so sinnvoll wie:

Alle haben gesagt, es geht nicht, und dann kam einer, der hat es versucht.

Und siehe da, es ging nicht.“ (Lorenz Meyer, Sheng Fui Deutschland)

Alles , was im Vortrag der CIMA gesagt wurde, wurde früher so oder ähnlich schon einmal gesagt. Immerhin, es wurde darauf hingewiesen, dass für Innenstädte nicht nur vielfältige Einzelhandelsangebote wichtig sind, sondern vor allem, dass Gäste auch mit Aufenthaltsqualität angezogen werden können.

Eine neue Erkenntnis ist aber auch das nicht wirklich. Bereits 2009 habe ich im Zusammenhang mit der Neugestaltung der Lübecker Straße auf die Bedeutung der Aufenthaltsquaität hingewiesen.

http://www.ingo-buth.de/2009/11/28/gestaltung-lubecker-strase/

Fast alle Maßnahmen, die sich aus dieser Erkenntnis ableiten lassen, sind meiner Meinung nach nur kosmetisch, denn es gibt zwei Kernprobleme:

1. Die demografische Entwicklung. Wir werden älter, weniger und bunter. Das Potential an Menschen, die sich dauerhaft in Fußgängerzonen aufhalten, um dort einzukaufen, wird geringer.

2. Die Abwanderung von Kaufkraft in die Fachmarktzentren und in das Internet.

Im Umgang mit den Kernproblemen hat die CIMA in der Vergangenheit nach meiner Meinung keine gute Figur abgegeben und auch jetzt im “Umsetzungsfahrplan” keine Lösungen aufgezeigt, die mich überzeugen würden.

Wichtig für das wirtschaftliche „Funktionieren“ einer Innenstadt sind nach meiner Kenntnis Ankerbetriebe. Das sind Betriebe, die eine hohe Kundenfrequenz haben und deren Kunden auch noch andere Geschäfte besuchen und dort für zusätzlichen Umsatz sorgen. Nach meiner Einschätzung sind REWE, ROSSMANN und Ernsting Family die Ankerbetriebe in der Innenstadt.

Aber warum habe ich wenig Vertrauen in die Arbeit der CIMA?

Vor 14 Jahren standen zwei Standorte für die Ansiedlung eines Marktzentrums mit einem Frischemarkt und einem Discounter zur Diskussion:

1. Klinkerteich mit einem Marktzentrum aus ALDI und EDEKA sowie

2. Stadtgrabenstraße für ALDI und einen weiteren Frischemarkt.

Über die Standorte wurde seinerzeit sehr kontrovers diskutiert.

Der Standort Klinkerteich wäre nach meiner Bewertung für die Innenstadt schädlich gewesen, weil er von dort Kaufkraft abgezogen hätte.

Mit dem Standort Stadtgrabenstraße hätte es sich anders verhalten, allerdings wäre der planerische Aufwand deutlich höher gewesen.

Es fand sich aber seinerzeit im politisch administrativen Bereich keine Bereitschaft, die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abzuwarten. Vielmehr wurde mit sachfremden Argumenten wie: „Die wollen die Schwentine zuschütten“ Stimmung gemacht.

Im Verlauf des Verfahrens wurde von der CIMA der Entwurf für ein Einzelhandelskonzept erstellt. In diesem Entwurf wurde der Bereich der Stadtgrabenstraße als Bestandteil des zentralen Versorgungsbereiches beschrieben. Damit wäre dort der Bau eines großen Marktes mit Discounter und Frischemarkt planungsrechtlich möglich gewesen.

Meiner Meinung nach wurde der Bereich Stadtgrabenstraße dann durch interne Absprachen im politisch-administrativen Bereich aus dem zentralen Versorgungsbereiches herausargumentiert. Außerhalb des zentralen Versorgungsbereiches sind planungsrechtlich vom Grundsatz her nur Märkte bis 800 qm zulässig. Damit wurde nach meiner Meinung verhindert, dass die Untersuchungen nicht zu Ende geführt werden konnten und das bereits laufende B-Planverfahren faktisch beendet wurde.

Auf meine damalige Frage, ob man den Bereich Stadtgrabenstraße nicht in den zentralen Versorgungsbereich hätte aufnehmen können bekam ich zur Antwort: „Ja, das hätte man können.“ Auf meine Nachfrage, warum man es nicht gemacht habe, war die Antwort der Mitarbeiterin der CIMA: „Wir haben uns dagegen entschieden.“

Immerhin, wenn ich richtig informiert bin, dann wurde der Bereich Stadtgraben bei der letzten Überarbeitung des Einzelhandelskonzeptes doch noch mit in den Bereich des zentralen Versorgungsbereiches mit aufgenommen.

Vom Prinzip her wäre es heute also möglich, hier ein Marktzentrum anzusiedeln.

Aber es wäre ein dickes Brett, das man bohren müßte.

Statt die Option „Stadtgrabenstraße“ im Rahmen der noch einmal gründlich auf ihre Realisierungschancen zu prüfen, wird darüber gesprochen, wie man die Leerstände auf andere Weise reduzieren kann. Vieles von dem, was im Umsetzungsfahrplan genannt wird, sieht auch für mich auf dem Papier hübsch aus, ist aber aus meiner Sicht nicht wirklich geeignet, das Kernproblem zu lösen.

Wenn ich darüber nachdenke, dass der Antrag, in der Fußgängerzone Blumenampeln aufzuhängen, um die Attraktivität der Innenstadt etwas zu steigern, abgelehnt wurde – u.a. weil die Folgekosten für das Giessen der Blumen zu hoch wären – dann vermute ich einmal, dass unter Berücksichtigung der Haushaltslage – Fördergelder hin oder her – nicht wirklich viel Geld für die Umsetzung der genannten Maßnahmen zur Verfügung steht.

Das Konzept für die Innenstadt und der Markenbildungsprozess sind aber erforderlich, um Fördergelder aus dem Programm “Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” und anderen Fördertöpfen für die Finanzierung einzelner Maßnahmen einwerben zu können, auch ich habe gemeinsam mit allen anderen Ratsmitgliedern seinerzeit dafür gestimmt. Dennoch ist es etwas frustrierend, weil wir uns im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten weiter durchwursteln müssen.

Allerdings muss ich aber trotz meiner Skepsis betonen, dass ich mir über die Anregungen aus der Einwohnerschaft, die sich mit großem Engagement an den Veranstaltungen im Rahmen der Bürger*innenbeteiligung eingebracht hat, noch eimal genau ansehen und die Dinge, die ich für sinnvoll und finanzierbar halte, unterstützen werde. Dazu werden wir in der Fraktion sicher noch spannende Gespräche führen.

Notizen aus dem Hauptausschuss

Noch vor 11 Tagen sah es so aus, dass die Sitzung des Hauptausschusses am gestrigen 27. November nicht allzu lange dauern würde. Dann kam die Tagesordnung. Dass es lange dauern würde war mir da klar. Nachdem ich mich in die Tagesordnungspunkte eingearbeitet hatte war mir klar, dass es noch länger dauern würde. Dass die Sitzung erst kurz vor 23:00 enden würde, damit hätte ich selber nicht gerechnet.

Um welche Themen ging es? Unter anderm um folgendes: Bewerbung der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz als Radreiseregion / Umbau des Bahnhofes / Neuregelung der Tourismusabgabe / Zweitwohnungssteuer

Bewerbung der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz als Radreiseregion

In Schleswig Holstein sollen zwei Regionen ausgewählt werden, in denen der Fahrradtourismus besonders gefördert werden soll. Im engeren Kreis sind vier Regionen, die sich beworben haben: Holsteinische Schweiz, Lauenburg, Dithmarschen und Schleiregion. Um die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung zu schaffen, muss die Stadt Plön einen Letter of Intent abgeben.

Dieses Dokument ist erst einmal juristisch unverbindlich und auch nicht mit Kosten verbunden.

Die Arbeit der Radreiseregion wird zu 100 Prozent gefördert, 75% kommen vom Land, 25% werden von der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz beigesteuert. Die einzelnen Maßnahmen sind dann durch die Region zu finanzieren. Aber hier hat jede Gemeinde ein Mitspracherecht.

Fahrradtourismus passt in unser Tourismuskonzept, das sich am entschleunigten und nachhaltigen Urlaub orientiert und auf die Bedürfnisse von Familien mit Kindern und „Best Agern“ zugeschnitten ist. Daher war es für die FWG kein Problem, hier einstimmig zuzustimmen. Mit Sicherheit werden wir darauf achten, dass die Planung mit den Füßen auf dem Boden bleibt und keine Luftschlösser entstehen.

Umbau des Bahnhofes

Es gibt Umbaupläne für unseren Bahnhof, die bereits in vorhergehenden Ausschusssitzungen öffentlich vorgestellt und diskutiert wurden. Zum einen ging es darum, die Vorgaben des Arbeitsschutzes für die Mitarbeitenden umzusetzen, zum anderen ging es aber auch um eine Weiterentwicklung der Nutzung. Damals habe ich deutlich gemacht, dass die große Lösung, die der Architekt vorgestellt hat, für mich nicht in Frage kommt. Den Glasvorbau habe ich von Anfang an abgelehnt, da er aus meiner Sicht nicht zum kleinstädtisch geprägten Straßenbild passt. Auch anderen Bauvorhaben wie einer Chill Lounge oder Co-Working Spaces stand ich von Anfang an kritisch gegenüber. Seinerzeit hatte ich gefordert, eine Minimallösung durchzurechnen, mit der die Anforderungen des Arbeitsschutzes sichergestellt sind, die aber keine architektonische Aufwertungen beinhaltet. Die jetzt vorgelegten Unterlagen waren diesbezüglich nicht aussagekräftig, gaben aber schon einmal eine Anhalt für die zu erwartenden Kosten von über einer Million bei der Realisierung aller Ideen.

Die Leiterin der Tourist Info, Frau Backmann, erläuterte, dass man vor vier Jahren, als die Planungen begannen, mit dem Motto: „Wir denken jetzt mal groß“ an den Umbau herangegangen sei. Vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzlage der Stadt wäre das aber nicht mehr vertretbar. Daher hat sie bereits eine abgesteckte Version vorgestellt. Mit Erleichterung habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Glasvorbau nicht weiter verfolgt werden soll. Allerdings gehen die Vorstellungen über die reine Beseitigung von Mängeln beim Arbeitsschutz hinaus.

Für die FWG-Fraktion habe ich eine Kostenschätzung für die „Minimallösung“ beantragt.

Ich weiß leider nicht mehr genau, wer vorgeschlagen hat, auch die „Wunschlösung“ durchzurechnen. Beschlossen wurde, beide Kalkulationen durchführen zu lassen und die Ergebnisse im nächsten Hauptausschuss vorzustellen. Danach soll der Hauptausschuss entscheiden und die Zuständigkeit an den Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung übergeben. Damit kann ich gut leben

Hierüber waren wir uns in der FWG einig und haben zugestimmt.

Neuregelung der Tourismusabgabe

Plöner Betriebe habe eine Toursimusabgabe zu zahlen, da sie vom Tourismus profitieren. Das finde ich soweit in Ordnung. Für die Erhebung der Tourismusabgabe gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird die „Realgröße“ oder die „Umsatzbezogene Größe“ als Grundlage für die Erhebung herangezogen. Beide Möglichkeiten sind juristisch einwandfrei. Eine Mischform, so wie sie von Plöner Unternehmer*innen ins Gespräch gebracht wurde, ist rechtlich nicht haltbar, da sie gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz verstoßen würde. Die Kommunalaufsicht hat empfiehlt der Stadt Plön, die Bemessungsgrundlage von der „Realgröße“ auf die „Umsatzbezogene Größe“ umzustellen, das hierbei die „Abgabengerechtigkeit“ besser gewährleistet ist und es auch Vorteile im Hinblick auf die Rechtssicherheit gibt.

Der Hauptausschuss ist seinerzeit dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt.

Auf einer Informationsveranstaltung mit Plöner Gewerbetreibenden wurde massive Kritik an der Umstellung geäußert. Insbesondere ging es um die Offenlegung der Umsatzzahlen. Hinzu kam, dass die Umstellung einen größeren Arbeitsaufwand erfordern würde, als ursprünglich vermutet wurde.

Die Verwaltung hatte daher zwei mögliche Beschlüsse erarbeitet:

Erstens: Verschiebung der Einführung der „umsatzbezogenen“ Erhebung vom 01. Januar 2024 auf den 01. Januar 2025. Dabei wäre die Umsetzung bis Ende diesen Jahres nicht mehr möglich gewesen. Außerdem hätten noch neu aufgetretene offene Fragengeklärt werden müssen.

Zweitens: Verzicht auf die Umstellung. Eine Umstellung soll allerdings erfolgen, falls die „umsatzbezogene“ Erhebung in der Zukunft rechtlich nicht mehr haltbar sein sollte.

Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, an einmal gefassten Beschlüsse festzuhalten, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht geändert haben. Hier haben sich die Rahmenbedingungen geändert.

Zum ersten ist der Arbeitsaufwand deutlich höher als ursprünglich angenommen,

zum zweiten ist die Abgabengerechtigkeit möglicherweise doch nicht so groß wie ursprünglich angenommen. Zumindest läßt die Auskunft, die die Verwaltung in Eutin eingeholt hat, das vermuten und

Zum Dritten ist der Arbeitsaufwand für die Umstellung größer als ursprünglich angenommen.

Letztendlich trifft man seine politischen Entscheidungen als Mitglied eines Ausschusses zwar nach bestem Wissen und Gewissen, aber es kann auch nicht verkehrt sein, die Kritik und die Anregungen der Bürger*innen bei seinen Entscheidungen mit zu berücksichtigen. Die Ablehnung ging schließlich nicht von wenigen Einzelpersonen mit Individualinteressen aus, sondern von vielen Vertreter*innen der unterschiedlichen Berufsgruppen.

Daher habe ich in der Diskussion für die Beibehaltung der bisherigen Regelung geworben.

Daher habe ich mich in der Diskussion für die zweite Option, den Verzicht auf die Umstellung ausgesprochen. Zuerst wurde aber über ein Verschieben der Einführung abgestimmt, da das als der Weitergehende Antrag gewertet wurde. Er wurde mit 8 Nein Stimmen bei 3 Enthaltungen abgelehnt.

Ich habe mich sehr gefreut, dass der Ausschuss dann mit 11 Stimmen einstimmig für die Beibehaltung der bestehenden Regelung entschieden hat.

Zweitwohnungssteuer

Der Hebesatz für die Zweitwohnungssteuer wurde ohne weitere Aussprache mit 11 Stimmen von 3,4 auf 4,5 Prozent angehoben.

Wer sich eine Zweitwohnung in Plön leistet zahlt, hier erst einmal so gut wie keine Steuern. Die Anteile der Einkommensteuer fließen an seinen Erstwohnsitz, die Schlüsselzuweisungen und vieles andere auch. Dennoch werden die bereitgestellten Angebote und die Infrastruktur der Stadt genutzt. Um diese Angebote und die Infrastruktur mit finanzieren zu lassen, wird die Zweitwohnungssteuer erhoben.

Außerdem und für mich ebenso bedeutsam ist, dass über die Zweitwohnungssteuer die Umwandlung von Wohnungen in Zweitwohnungen reduziert werden kann. Aus meiner Sicht hat Wohnraum für Plöner*innen Vorrang vor Zweitwohnungsraum für Wochenendausflüglern (Wochenendpendler*innen werden übrigens nicht zur Zweitwohnugnssteuer herangezogen). Zudem verknappen Zweitwohnungen den verfügbaren Mietwohnraum und ein knappes Angebot führt zwangsläufig zu höheren Preisen, in diesem Fall zu höheren Mieten. Um die Steuerungswirkung der Zweitwohnungssteuer zu erhöhen würde ich durchaus einen höheren Steuersatz befürworten. Eine entsprechende Diskussion hätte aber zu keinem anderen Ergebnis geführt. Darum habe ich es gelassen.

In Anbetracht der fortgerückten Stunde verzichte ich wieder einmal auf das Korrekturlesen und setze die Notizen aus dem Hauptausschuss heute später am Tag oder Morgen fort.

Haushaltsberatungen im Wahlkampf

Gestern tagte der Hauptausschuss. Es wurde unter anderem über den Haushalt der Stadt Plön beraten, der am Mittwoch in der Ratsversammlung beschlossen werden soll. Dabei wurde auch über eine Anhebung der Grundsteuer B gestritten. Es ging um effektiv 10%. Nur um die Dimensionen der tatsächlichen Anhebung an einem Beispiel zu verdeutlichen:

Für ein Einfamilienhaus am Kieler Kamp wäre das eine Erhöhung von 24,- € im Jahr, also 2,- € im Monat.

In anderen Stadtteilen kann der Betrag höher liegen.

In der Gesamtsumme wären das ca. 170.000,- € Mehreinnahmen. Keine „Peanuts“ für mich, aber für einige dann doch „Symbolpolitik“

Um den Ernst der Situation zu verstehen, ein paar Rahmendaten aus dem Haushaltsentwurf der Stadt Plön für das Jahr 2023:

Gesamterträge: ca. 25,1 Mio

Gesamtaufwendungen: ca. 29,0 Mio

Daraus ergibt sich ein Fehlbedarf in Höhe von 3.945.200 €

Diese Zahlen lagen der AG Haushaltskonsolidierung vor. Auf Basis dieser Zahlen hat die Fraktion der FWG-Plön eine Haushaltsklausur durchgeführt und ein 45 Punkte Papier erstellt. Es wurde den Kolleg*innen der anderen Fraktionen und der Verwaltung am 20. April übermittelt. Das 45 Punkte Papier enthielt Fragen zu einzelnen Ausgaben sowie Anregungen für Streichungen oder Verschiebungen.

Einige der Punkte wurden umgesetzt und finden sich – wie einige Korrekturen durch die Verwaltung – heute in der Veränderungsliste wieder. Nach aktuellem Stand beträgt der Fehlbedarf mittlerweile „nur“ noch ca. 3,6 Mio für das Jahr 2023

Für die Folgejahre wird derzeit mit folgenden Werten für den Fehlbedarf gerechnet:

2024: 2.814.000,- Mio

2025: 1.984.400,- Mio

2026: 1.868.300,- Mio

Nach derzeitigen Stand würde die Nettoverschuldung von 9,3 Mio € (Stand Ende 2022) auf 15,4 Mio € (Stand Ende 2024) steigen. Die Zinsaufwendungen steigen 2023 um 110.000,- € und dürften im Jahre 2024 um weitere 305.000,- € steigen. Bei 15,4 Mio und 3 % Zinsen wären das dann Zinsaufwendungen von 462.000,- €.

Zitat aus der Verwaltungsvorlage: „Tendenz weiter steigend“.

Natürlich sind auch die Steuereinnahmen gestiegen, insbesondere bei den Steuerarten, die sich an steigenden Löhnen oder an die Inflation anpassen. Das wäre z.B. der Anteil an der Gewerbesteuer oder der Einkommensteuer. Für die Gewerbesteuer werden Mehrerträge von ca. 250.000,- € erwartet. Sie wird jetzt mit 3.100.000,- € gerechnet. Der Gemeindeanteil der Einkommensteuer steigt um 194.000,- € auf 4.743.700,- €

Das reicht aber bei weitem nicht, um die Mehraufwendungen der Stadt auszugleichen. Allein der Teilergebnisplan des Ausschusses für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus hat sich von minus 6.087.300,- € im Jahr 2022 auf minus 7.425.800,- € im Jahr 2023 um ca. 20 % verändert. „Kostentreiber” sind z.B. die Mehraufwendungen für Zuschüsse an die Kindertagesstätten, die Schulverbandsumlage oder gestiegene Strom und Gas-Preise des Plön-Bad. Das sind alles Kostensteigerungen, die zwangsläufig sind nicht wirklich durch die Stadt beeinfußt werden können.

Wie die Verwaltung heute in öffentlicher Sitzung ausgeführt hat, hat sie bereits in der AG-Haushaltskonsolidierung darauf hingewiesen, dass die Grundsteuer B nicht mit der Inflation steigt.

Die letzte Anhebung ist vor 5 Jahren erfolgt. Die Verwaltung hat den Fraktionen vorgeschlagen, den Hebesatz von 425 von Hundert auf 475 von Hundert zu erhöhen. Das entspricht den oben bereits erwähnten ca. 10 % und würde zu 170.000,- € Mehreinnahmen führen.

Herr Roth (SPD) wies späte darauf hin, dass in der Vorlage ausgeführt wurde, dass der Hebesatz in Schleswig Holstein im Vergleich zu allen anderen Flächenländern unterdurchschnittlich ist.

In der Sitzung des Hauptausschusses appellierte die Verwaltung noch einmal eindringlich an die Fraktionen, ihrer Empfehlung zu folgen. Zum einen geht es darum, die Einnahmeseite zu verbessern, zum anderen fordert der Haushaltskonsolidierungserlaß des Landes von Fehlbedarfsgemeinden wie Plön, alle Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Ist für das Land bzw. die Kommunalaufsicht die Konsolidierungsabsicht nicht erkennbar, kann das Konsequenzen haben:

– Zum einen kann es sein, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt nicht genehmigt oder die Auflage macht, die Verschuldung um eine bestimmte Summe zu kürzen. Damit müssten dann Vorhaben geschoben oder gestrichen werden.

– Zum anderen könnte das Land die Fehlbedarfszuweisungen kürzen.

Zwischen den Zeilen war – zumindest für mich – die Warnung zu hören, dass nicht mehr ausgeschlossen werden kann, in absehbarer Zeit auf Einrichtungen in der Stadt verzichten zu müssen.

Herr Landschof – nicht in seiner Funktion als Ausschussvorsitzender, sondern als Vorsitzender der SPD-Fraktion – eröffnete die Debatte und erklärte, dass die SPD dem Vorschlag der Verwaltung (Anhebung von 425 von Hundert auf 475 von Hundert, entsprechend 10%) folgen würde.

Der Fraktionsvorsitzende Herr Dräger von der FWG-Fraktion schloss sich Herrn Landschof an.

Der Fraktionsvorsitzende Herr Schröder von der Fraktion Die Linke schlug vor, als Kompromiss eine Erhöhung des Hebesatzes von 425 von Hundert auf 450 von Hundert zu beschießen.

Der Fraktionsvorsitzende der CDU Herr Jagusch lehnte eine Erhöhung der Grundsteuer B ab und bezeichnete das als „Symbolpolitik“. Die Mehreinnahmen von 170.000,- wären kein nennenswerter Beitrag zur Konsolidierung und träfen alle Plöner und Plönerinnen, nicht nur die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, sondern auch die Mieterinnen und Mieter, auf die die Grundsteuer umgelegt würde.

Zudem würde der Hebesatz auf dem Niveau liegen, die das Land als Mindestvoraussetzung für die Zahlung von Fehlbedarfszuweisungen festschreibt.

Der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Die Linke Herr Schröder stimmte Herrn Jagusch (CDU) zu und verwies darauf, dass viele Haushalte mit finanziellen Problemen zu kämpfen hätten.

Ich (FWG-Plön) griff die Argumentation der Verwaltung auf, dass sich anderen Steuern mit der Inflation entwickeln, aber die Grundsteuer A sich immer noch nach den alten Bewertungsgrundlagen richtet. Zudem kritisierte ich die Ablehnung der Erhöhung der Grundsteuer mit dem Argument „Symbolpolitik“, da keine der anderen Fraktionen bisher ernsthafte Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung gemacht hat, die über das hinausgingen, was in der Gruppe Haushaltskonsolidierung besprochen wurde. Ich habe dann noch einmal auf das 45-Punkte Papier der FWG-Plön hingewiesen. Selbst kleinsten Ansätzen zu Einsparungen mochte die CDU nicht folgen, wie sich zuletzt im Ausschuss für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus gezeigt hat.

Beispielsweise erwähnte ich den Antrag der FWG-Fraktion, die Ausgaben für Werbung der Tourist-Info zu kürzen. 2022 waren dafür 19.000,- € veranschlagt. Für 2023 wurden daraus 34.000,- €. Das ist eine deutliche Steigerung um 15.000,- Euro. Ziel unseres Antrages war, den Haushaltsansatz um 5.000,- € auf 29.000,- € zu kürzen.

Der Antrag wurde auch mit den Stimmen der CDU abgelehnt, obwohl die Verwaltung signalisiert hatte, damit leben zu können. Bemühungen zu Haushaltskonsolidierung über das bereits beschlossene hinaus sind für mich nicht erkennbar. Die kategorische Ablehnung von Steuererhöhungen so unmittelbar vor der Wahl ist nach meiner Ansicht dem Wahlkampf geschuldet.

Der Fraktionsvorsitzende der FDP Herr Meusser lehnte eine Erhöhung der Grundsteuer A kategorisch ab, ebenso eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Davon war allerdings nie die Rede.

Herr Jagusch wiederholte in einem weiteren Redebeitrag seine Argumentation einschließlich des Begriffes der „Symbolpolitik“

Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen Frau Meyer äußerte sich dahingehend, einer Steuererhöhung zuzustimmen, wenn das einstimmig geschehen würde.

In einer Sitzungsunterbrechung kam es dann zu Gesprächen zwischen den Fraktionen.

Herr Schröder (Die Linke) zog danach seinen Kompromissvorschlag zurück. Bei 5 Ja- und 5 Nein-Stimmen sowie einer Enthaltung wurde der Antrag der SPD dann abgelehnt.

Bei der nachfolgenden Diskussion über die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer lag der Vorschlag der Verwaltung auf dem Tisch, diese von 3,4% auf 4,0% anzuheben.

Zum Vergleich wurde auch auf den Steuersatz in Bosau hingewiesen, der bei 5% liegt.

Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 / Die Grünen stellte den Antrag, den Steuersatz auf 4,5% festzusetzen.

Argumentiert wurde auch mit der Steuerungswirkung. Die höhere Steuer soll verhindern, das regulärer Wohnraum in Zweitwohnungen umgewandelt werden.

Der entsprechende Beschuss erfolgte mit großer Mehrheit, auch mit den Stimmen der CDU.

Die Verwaltung geht nach einem kurzen Überschlag von Mehreinnahmen in Höhe von 49.000,- € aus.

Die Frage, oben das jetzt Symbolpolitik ist, habe ich mir verkniffen.

Im weiteren Verlauf der Sitzung hat der Fraktionsvorsitzende der FWG-Fraktion dann noch zwei Anträge gestellt, die auch eine Mehret fanden.

Der Haushaltsansatz für den Erbbauvertrag Fischereigelände Eutiner Straße wird auf 2024 geschoben, da es in diesem Jahr mit Sicherheit nicht mehr zum Vertragsabschluss kommt.

Außerdem wird der Bau der Fahrradgarage auf dem Parkplatz des Rathauses (40.000,- €) auf das Jahr 2024 geschoben. Hier soll noch einmal die Notwendigkeit oder die Größe des Vorhabens geprüft werden. Entscheiden wird dann die neue Ratsversammlung.

Um ehrlich zu sein, ich bin etwas ratlos. Ich habe bisher immer die Position vertreten, dass eine Kommune durchaus auch bei aufgezehrtem Eigenkapital noch handlungsfähig sein kann. Darum habe ich mich vor Jahren dagegen ausgesprochen, die Zuschüsse für Kinder und Jugendliche, die in Vereinen tätig sind, im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zu streichen. Damals ging es um kleine Beträge. Die Streichungen wurden dann später nach erbitterten Streitereien wieder rückgängig gemacht. Kaputtsparen ist keine Option.

Die jetzige Situation ist damit nicht zu vergleichen. Bezüglich der sich abzeichnenden Entwicklung des Fehlbedarfs für die kommenden Jahre sprechen wir von Millionenbeträgen.

Meine ganz große Befürchtung ist: Wenn wir und nicht bemühen, Lösungen zu finden, werden andere das für uns tun.

Meine letzte Sitzung als Ausschussvorsitzender

Die SPD Fraktion hat eine Umbesetzung des Hauptausschusses beschlossen. Dazu gibt es für die Ratsversammlung am Mittwoch einen Antrag, der aber noch nicht im Bürgerinformationssystem freigeschaltet ist. Der Hauptausschuss wird umbesetzt, ich werde ihn verlassen. Außerdem wird der Sitz im Verwaltungsrat der Stadtwerke neu besetzt.

In der Sitzung des Hauptausschusses habe ich heute eine persönliche Erklärung das abgegeben:

“Liebe Kolleginnen und Kollegen.

Sie sind nach der letzten Kommunalwahl dem Vorschlag der SPD Fraktion gefolgt und haben mich in der Ratsversammlung zum Vorsitzenden des Hauptausschusses gewählt.

Dies wird aller Voraussicht nach die letzte Sitzung des Hauptausschusses sein, die ich leite.

Ich habe diese Funktion nie angestrebt und sie übernommen, weil ich darum gebeten wurde.

Ich habe das aus Pflichtgefühl gemacht.

Meine Ausschussleitung versuchte ich so neutral auszuüben, wie es mir möglich war.

Sollte ich dabei jemandem auf die Füße getreten haben, dann im Eifer der politischen Auseinandersetzung. Sollte noch etwas offen sein, dann bitte ich um Entschuldigung.

Sie können mir glauben, dass ich mein politischen Engagement immer an dem ausgerichtet habe, was ich für das Beste für Plön hielt.

Sie haben in der letzten Zeit sicher bemerkt, dass ich in Sachfragen nicht immer die Position meiner Fraktion teilen konnte.

Aus diesem Grund wird die SPD Fraktion in der nächsten Ratsversammlung vorschlagen, mich vom Amt des Vorsitzenden des Hauptausschusses zu entbinden, und das ist für mich nachvollziehbar.

Es ist ohnehin üblich, das die Fraktion, die den Zugriff auf den Hauptausschuss hat, den Vorsitz mit ihrer Fraktionsspitze besetzt.

Schon alleine deshalb möchte ich Sie bitten, dem Vorschlag der SPD-Fraktion in der Ratsversammlung zu folgen.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und für Ihre Zusammenarbeit.

Mein designierter Nachfolger ist Herr Landschoff, für mich soll Frau Hansen in den Hauptausschuss nachrücken. Ich wünsche beiden viel Glück und Erfolg.”

Keine Parkplätze, aber zusätzliches Personal? Das Ortsentwicklungskonzept in der Diskussion

In der kommenden Ratsversammlung am 21. September soll das Ortsentwicklungskonzept (OEK) von der Ratsversammlung beschlossen werden.

Inhaltlich gibt es zwei Punkte, die ich für völlig falsch halte.

Erstens: Es sieht als mögliche Option eine autofreie Innenstadt oder zumindest eine Reduzierung der Parkplätze in der Innenstadt vor.

Zweitens: Es empfiehlt die Schaffung einer weiteren Stelle (70-100%) in der Verwaltung, die sich um die Umsetzung des OEK kümmern soll.

Zudem habe ich den Eindruck, dass das Planungsbüro das Konzept in großen Teilen kopiert hat, ohne es ausreichend zu überarbeiten. Wie sonst kann es sein, dass dort vom Dorfleben oder der Anbindung an die A 23 – das ist die Westküstenautobahn – geschrieben steht.

Gleichzeitig stellt sich damit die Frage, ob das Konzept von der Verwaltung wirklich sorgfältig genug geprüft wurde und warum die Fehler den Kolleg*innen in der Sitzung des SteP, in der es beschlossen wurde, nicht aufgefallen sind. Wen es interessiert, am Ende des Beitrages bringe ich weitere Beispiele.

Zum Thema Parkplätze

Eine Reduzierung von Parkplätzen in der Innenstadt lehne ich zum jetzigen Zeitpunkt kategorisch ab. In dem Punkt bin ich mit meiner Fraktion nicht einer Meinung.

Ich bin vielmehr der Ansicht, und damit stehe ich nicht alleine, dass unsere Innenstadt mit ihrer Fußgängerzone relativ gut funktioniert, zumindest im Vergleich zu anderen Kommunen in der Umgebung. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass sie zum Einen nicht zu groß und zum Anderen auch für Menschen aus dem Umland gut erreichbar ist. Plön ist für das Umland ein zentraler Ort (Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums). Die Stadt hat auch eine Versorgungsfunktion für die Bewohner*innen im Umland, einschließlich Dienstleistungen und medizinischer Betreuung. Solange die Verkehrswende nicht wesentlich weiter vorangekommen ist, sind die Menschen aus den umliegenden Gemeinden auf die Nutzung des Autos angewiesen und damit auch auf Parkplätze. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass noch mehr Kaufkraft nach Schwentinental oder ins Internet abwandert.

Ganz ähnlich sieht es für den Fremdenverkehr aus. Besonders für Tagesgäste hat die Nutzung des Autos eine relativ hohe Bedeutung.

Parkplätze haben für Plön eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, und eben nicht nur im Bezug auf die Parkgebühren.

Zum Thema Personal

Seit Jahren setze ich mich dafür ein, dass der Personalkörper der Verwaltung so klein wie möglich, aber so groß wie nötig ist. Dabei betrachte ich auch die Aufgaben. Die Kernverwaltung ist unverzichtbar. Sie ist so auszustatten, dass sie die Pflichtaufgaben erfüllen kann. Daher habe ich mich beim Stellenplan 2022 auch dafür ausgesprochen, hier den Personalkörper anzupassen und zusätzliche Stellen zu schaffen.

Andere Aufgaben sind eher freiwillig. Hier ist aus meiner Sicht ein strenger Maßstab anzulegen, weil Plön ist eine Fehlbedarfsgemeinde mit 11.2 Mio Euro Schulden ist. Daher habe ich mich bereits dafür eingesetzt, die Stelle des Klimafolgenmanagements aus dem Stellenplan 2022 zu streichen. Hierfür fand ich eine Mehrheit, wenn auch nicht die Zustimmung meiner Fraktion.

Für die Einrichtung der Stelle eines „Kümmerers“, und so steht es im Konzept, sehe ich weder eine Notwendigkeit noch eine Verpflichtung. Das ist für mich, genau wie die Koordinierung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels, eine Querschnittsaufgabe und von allen Angehörigen der Verwaltung bei ihren Überlegungen und Entscheidungen mit zu berücksichtigen.

Beide Punkte, eine mögliche Personalaufstockung und eine mögliche Reduzierung der Parkplätze fallen eindeutig in den Zuständigkeitsbereich des Hauptausschusses. Daher habe ich das Thema „Ortsentwicklungskonzept, Beratung und Beschluss über Aspekte, die in den Zuständigkeitsbereich des Hauptausschusses fallen“ als Tagesordnungspunkt 9 auf die Tagesordnung der Sitzung des letzten Hauptausschusses am 29. August gesetzt.

Dazu habe ich in meiner Email vom 16. August 22:59 eine „… zwischen Kämmerei und Wirtschaftsförderung abgestimmte Stellungnahme unter Berücksichtigung einer im Konzept bereits angedeuteten Stellenmehrung.“ von der Verwaltung erbeten. Diese Stellungnahme lag mir bis zum Sitzungstermin am 29. August 2022 nicht vor, sie war auch nicht im Ratsinformationssystem eingestellt.

Weiterhin habe ich am 22. August um 22:40 zwei Anträge zu dem Tagesordnungspunkt an die Verwaltung und meine Kolleg*innen übermittelt. Diese Anträge wurden ebenfalls nicht im Ratsinformationssystem eingestellt.

Von daher habe ich Verständnis für die Kolleg*innen, dass sie sich nicht ausreichend informiert fühlten und mehrheitlich dem Antrag von Herrn Gerd Weber (Bündnis 90/Die Grünen) folgten, der die Absetzung des Tagesordnungspunktes beantragt hatte. Damit haben sie die Diskussion aber nur auf die nächste Ratsversammlung verschoben.

Das ist sehr bedauerlich. Da ist es fast nur ein Nebenaspekt, dass wir in der Ratsversammlung voraussichtlich ein Konzept zur Genehmigung vorgelegt bekommen, das zahlreiche inhaltliche Fehler hat.

Vielleicht ein wenig zur Vorgeschichte:

Am 13. Juli 09:51 wurde der Entwurf zum Endbericht des Ortsentwicklungskonzeptes an die Lenkungsgruppe geschickt. Damit verbunden war die Bitte um Rückmeldungen bis zum 07. August 2022.

Ich bin nicht Mitglied der Lenkungsgruppe.

Die Mail der Verwaltung wurde am 13. Juli um 10:12 – allerdings ohne den Anhang – von meinem Fraktionsvorsitzenden an mich weitergeleitet. Zu dem Zeitpunkt waren Ferien und ich befand mich auf einer Ruderwanderfahrt und im Anschluß habe ich bis zum 28. Juli eine Jugendgruppe nach England begleitet.

Drei Wochen in den Sommerferien halte ich für eine vernünftige Mitprüfung als zu knapp bemessen.

Am 08. August 13:19 bat ich die Verwaltung per Mail um Terminverlängerung.

Am 09. August um 15:00 wurde mit eine Terminverlängerung bis zum 12. August eingeräumt.

Am 11. August um 22:04 habe ich dann meine Mitprüfbemerkugnen an die Verwaltung geschickt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist mir nicht klar, ob zumindest die von mir als Fehler erkannten Punkte im Entwurf berichtigt wurden. Die Aussage im Hauptausschuss lautete „Nein“. Ein Kollege meinte, man könne dem Entwurf ja eine Korrekturliste beilegen und die dann mit beschließen. Ich denke, ein qualifiziertes Planungsbüro sollte in der Lage sein, 26 Prüfbemerkungen im Zeitraum vom 11. August bis zum 21. September auf die Richtigkeit zu überprüfen und ggf. Korrekturen einzuarbeiten.

Beispielhaft möchte ich einige meiner Prüfbemerkungen aufführen:

Seite 9, letzter Absatz: „… Die Auftragsvergabe erfolgte im Dezember 2022, der Projektzeitraum wurde von Dezember bis September 2022 angesetzt. “

Anmerkung: Die Auftragsvergabe muss vor dem Dezember 2022 erfolgt sein.

Auch der Projektzeitraum ist nicht schlüssig.

Vorschlag: Prüfung und Korrektur.

Seite 23, erster Absatz:

Anmerkung: Es werden die Autobahnanschlüsse an die A 21 und A 23 genannt,

Ein wesentlicher Anschluß ist aber auch der Anschluss an die A1, der in gut 20 Minuten erreicht werden kann.

Ggf. wäre hier auch noch der Anschluss an die A 210 (Kiel-Rendsburg zu erwähnen), die den Anschluß an die A7 in Richtung Norden sicherstellt.

Warum der Anschluß an die A 23 (Heide Hamburg) in diesem Absatz genannt wird, erschließt sich mir nicht.

Vorschlag: Prüfung und ggf. Korrektur

Seite 26, erster Absatz: „… gibt es diverse Nahversorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie ein Gewerbegebiet an der B76 in Richtung Kiel.“

Anmerkung: Es müßte sich um das Gewerbegebiet an der B 430 in Richtung Lütjenburg handeln.

Vorschlag: Prüfung und ggf. Korrektur.

Seite 27, Zweiter Absatz: „… Durch Umnutzung von bestehenden öffentlichen (und privaten) Flächen und Bestandsgebäuden sollte mittelfristig Wohnraum gewonnen werden.“

Anmerkung: Die Aussage ist wenig konkret. Es muss nicht mittelfristig Wohnraum geschaffen werden, sondern kurzfristig. Zudem fehlt mir hier das Wort „Innenraumverdichtung“ und ggf. der Hinweis darauf, dass auch eine aktive Planung der Innenraumverdichtung zumindest als Option zu betrachten ist. Beispielsweise sind die Überlegungen der Zusammenfassung von Grundstücken im Bereich Gartenstraße zu nennen, bei deren Umsetzung 40 – 60 Wohneinheiten entstehen können.

Vorschlag: Überarbeitung.

Seite 28, erste Spalte, soziale und behördliche Einrichtungen/Treffpunkte:

Anmerkung: Wenn ich das richtig sehe, dann ist das Soziale Dienstleistungszentrum und das Mehrgenerationenhaus ein und dasselbe.

Vorschlag: Prüfung und ggf. Korrektur

Seite 28, zweite Spalte, Kinderbetreuung/Schulen:

Anmerkung: Es werden 3 Grundschulen aufgeführt. Als Grundschulen sind mir lediglich die Breitenau- und die Rodomstorschule bekannt.

Vorschlag: Prüfung und ggf. Korrektur

Seite 32, erster Absatz: „Es gibt eine Vielzahl privater Unterkünfte, wenige Hotels und 2 Campingplätze, …“

Anmerkung: Mit ist nur ein Campingplatz auf dem Plöner Stadtgebiet bekannt, Spitzenort. Der Campingplatz Ruhleben liegt m.E. auf dem Gebiet der Gemeinde Bösdorf.

Ergänzend halte ich es für erwähnenswert, den Wohnmobilstellplatz zu erwähnen, da er einen eigenen Standort hat, auch wenn er vom Inhaber des Campingplatzes Spitzenort betrieben wird. Die Jugendherberge als zweitgrößter Übernachtungsbetrieb verdient ebenfalls eine Erwähnung.

Vorschlag: Überarbeitung.

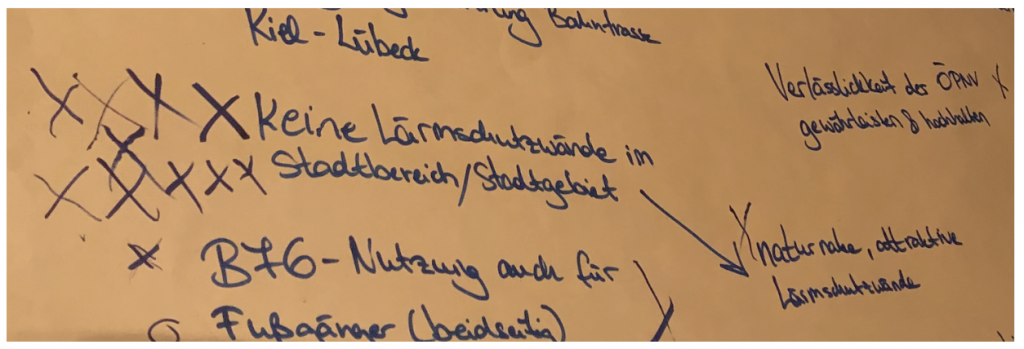

Seite 60, Ausgewählte Meinungen: „Ein Lärmschutz entlang der Bundesstraße“

Anmerkung: Dies ist eine ausgewählte Meinung eines Mitgliedes der Lenkungsgruppe.

10 Stimmen sprachen sich beim Beteiligungstermin eindeutig gegen Lärmschutzwände aus. Das sollte eher als Meinungsbild im Ortsentwicklungskonzept berücksichtigt werden. Bedeutsam wären Lärmschutzmaßnahmen entlang aller Bundesstraßen, die durch die Stadt führen.

Vorschlag: Überarbeitung.

Neuauflage der Diskussion über die Einrichtung einer Stelle für das Klimaanpassungsmanagement ist vorprogrammiert.

Im August wurde der Stellenplan der Stadt Plön erst im Hauptausschuss und danach in der Ratsversammlung beraten und beschlossen. Kern eines veritablen politischen Streits war die Streichung der Stelle für das Klimaanpassungsmanagement.

Die Einführung eines Klimaanpassungsmanagementes wurde im Ausschuss für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT) beschlossen. Damit verbunden war die Einstellung eines/-er Klimaanpassungsmanagers/-erin. Die Stelle sollte für 2 Jahre mit 80% gefördert werden.

Der GUT hat damit einen Beschluss gefaßt, der Einfluß auf den Personalumfang der Stadtverwaltung hat. Er hat die Schaffung einer zusätzlichen Stelle beschlossen.

Die Entscheidung über den Personalumfang der Verwaltung ist aber ganz eimutig eine Kernaufgabe des Hauptausschusses. Damit entsteht aus meiner Sicht das zwingende Notwendigkeit, den Hauptausschuss an der Entscheidung rechtzeitig zu beteiligen.

Das ist bis zum Anfang dieses Monats aber nicht erfolgt. Daher kam es am 8. August auf der Sitzung des Hauptausschusses zu einer lebhaften Diskussion um diese Stelle.

Dort habe ich die Position vertreten, dass Ergreifung der Maßnahmen für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels eine Querschnittaufgabe sind, die durch die Kernverwaltung mit ihren durchaus qualifizierten Mitarbeiter*innen zugerledigt werden kann und muss.

Plön ist eine Fehlbedarfsgemeinde mit einem Schuldenstand von gut 11 Millionen Euro. Die Personalkosten belaufen sich auf über 2 Millionen Euro pro Jahr. Um die Personalkosten im Griff zu behalten vertrete ich seit Jahren die Auffassung, dass der Personalumfang der Verwaltung so ausreichend wie nötig, aber so klein wie möglich gehalten werden muß.

In der Sitzung des Hauptausschusses Anfang August haben wir beschlossen, den Personalumfang in der Kernverwaltung anzuheben, um dem Aufgabenzuwachs gerecht zu werden. Diese Entscheidung trage ich in vollem Umfang mit.

Hingegen habe ich das Erfordernis hinterfragt, einen Stellenaufwuchs im Bereich Tourismus mitzutragen. Zweifel an dem Erfordernis, hier den Personalumfang zu erweitern, hatte nicht nur ich.

Vor allem aber habe ich das Erfordernis hinterfragt, eine Stelle für das Klimaanpassungsmanagement zu schaffen. Ich habe das bereits im GUT getan, der GUT hat aber mit Mehrheit anders entschieden. Das ist sein gutes Recht.

Daher habe ich die Frage der Stellenmehrung noch einmal im Hauptausschuss thematisiert. Der Hauptausschuss hat sich gegen den Aufwuchs des Personalumfangs durch die Stelle eines Kimaanpassungsmanagements ausgesprochen und die Stelle aus dem Stellenplan gestrichen.

Das ist sein gutes Recht als Ausschuss, weil es in seiner Zuständigkeit liegt und er eine Koordinierungsfunktion hat.

In der Ratsversammlung am 17. August wurde dann abschließend über den Haushalt und den Stellenplan beraten und entschieden. Dort wurde von meiner Fraktionsvorsitzenden der Antrag gestellt, die Stelle des Klimaanpassungsmanagements wieder in den Stellenplan aufzunehmen. Dieser Antrag kann in der Ratsversammlung gestellt werden und dagegen ist nichts einzuwenden. Der Antrag – in dieser Frage teile ich ausdrücklich nicht die Auffassung meiner Fraktion – wurde abgelehnt (mit 10 Stimmen bei 8 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen). Ich habe wegen einer Urlaubsreise nicht an der Abstimmung teilgenommen.

Ganz offensichtlich wurde der Verfahrensablauf bereits im GUT in der vergangenen Woche thematisiert. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich noch im Urlaub war und das Protokoll noch nicht vorliegt.

In der Sitzung des Hauptausschuss am Montag haben sich der Vorsitzende des GUT, Herr Weber (Bündnis 90/Die Grünen) und die Umweltbeauftragte Frau Dahmke erneut kritisch geäußert.

Das ist in Ordnung, auch wenn vor zwei Wochen ein Beschluss in der Ratsversammlung gefasst wurde.

Weil ich mich durch beide Beiträge angesprochen fühlte, habe ich die Kritik erwidert, erspare es mir aber, den Verlauf der Diskussion jetzt wiederzugeben. Ich möchte nur noch einmal klarstellen, dass ich:

1. der festen Überzeugung bin, dass es einen natürlichen Klimawandel gibt

2. der festen Überzeugung bin, dass die derzeitige Entwicklung des Klimas maßgeblich durch die Menschheit beeinflußt ist, vor allem durch die Nutzung fossiler Brennstoffe.

In Folge dessen ist es unumgänglich, den CO2 Ausstoß zu reduzieren.

Der Hinweis, dass meine Argumentation an die Argumentation US-amerikanischer Republikaner erinnern würde, ist völliger Unfug.

Ich stelle den Klimawandel nicht in Frage und sehe auch unsere kollektive und persönliche Verantwortung, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das ist eine globale Frage.

Die Antwort liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen und auch der Stadt.

Ich entziehe mich der Verantwortung nicht. Für mich habe ich bereits vor 40 Jahren erste Konsequenzen gezogen. Seit der Zeit fahre ich – sofern es möglich ist – mit dem Fahrrad. Darüber hinaus habe ich in den letzten Jahren meiner Dienstzeit bei Dienstreisen im Inland bewußt auf Inlandflüge verzichtet und für weitere Strecken fast nur die Bahn genutzt, zum Teil auch für Auslandsdienstreisen. Seit drei Jahren beschränke ich mich auf einen Urlaubsflug pro Jahr und kompensiere den CO2 Ausstoß bei Athmosfair.

Im kommenden Monat rüste ich mein Haus mit einer Photovoltaik-Anlage aus, obwohl sich das bestenfalls (bei Anschaffung eines E-Autos und einer deutlichen Steigerung der Strompreise) in 14 bis 20 Jahren amortisiert. Aber ich tue das, weil ich es mir leisten kann, meinen CO2 Fußabdruck auf dieser Welt zu verringern. Vielleicht ist es nicht genug, aber ich bin lernfähig.

Die Stadt plant derzeit die Einrichtung eines Nahwärmenetzes. Auch das unterstütze ich grundsätzlich. Ich trage lediglich die Einrichtung eines Photovoltaik-Feldes auf den Trammer Seewiesen und die Errichtung einer Windkraftanlage auf dem Gelände des Klärwerkes nicht mit, weil ich das Landschaftsbild an dieser Stelle für ein höhenwertiges Gut halte.

Darüber hinaus sehe ich es als Grundvoraussetzung an, dass die Anlage zur Nahwärmeversorgung im Kostenrahmen bleibt (10 Mio) und kostendeckend betrieben werden kann. Das ist bisher nicht sichergestellt.

Die Klimaerwärmung wird auch in Plön Folgen haben, das ist unbestritten. Die Folgen abzumildern ist wichtig. Bezogen auf Plön und unsere Handlungsmöglichkeiten ist das aber ein lokales Problem.

Der Handlungsspielraum eines jeden Einzelnen ist groß. Der Handlungsspielraum der Stadt ist eher gering. Und bei der besagten Stelle geht es nur um Maßnahmen, die in der Stadt ergriffen werden können. Uns muß klar sein, dass der Anstieg des Meeresspiegels ein globales Problem ist, das Handlungsbedarf an unserer Schleswig Holsteinischen Westküste und im Elbebereich erzeugt. Möglicherweise gibt es auch Probleme im Kreis Plön, etwa in den niedrig gelegenen Gebieten an der Ostsee nördlich Schönbergs. Mit Sicherheit erzeugt der Anstieg des Meeresspiegels aber keinen Handlungsbedarf für die Stadt Plön.

Ich wiederhole meine feste Überzeugung, dass notwendige Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel von der Verwaltung auch ohne zusätzliche Stelle bewältigt werden können und möchte das begründen.

Ich habe mich seinerzeit dafür eingesetzt, dass die Platanen (und die Parkplätze) in der Lübecker Straße erhalten werden, weil mir die Bedeutung großer Bäume für das Stadtklima durchaus bewußt war. Es gab Pläne, sie im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen zu fällen.

Für derartige Entscheidungen brauchen wir kein Klimaanpassungsmanagement, das weiß eigentlich jedes Kind.

Wir haben bereits im März 2019 beschlossen, Maßnahmen gegen eine zusätzliche Versiegelung des Bodens zu ergreifen oder dessen Versiegelung rückgängig zu machen.

Aus Klimaschutzgründen, aber ohne Klimaanpassungsmanagement.

Passiert ist nur nicht viel, aber das scheint ein Umsetzungsproblem zu sein. Dazu kommt, dass ich den Eindruck habe, dass im Beschlusscontrolling der Selbstverwaltung nicht mit dem nötigen Nachdruck auf die Umsetzung gedrungen wurde.

In der Ratsversammlung von Bündnis 90/Die Grünen darauf hingewiesen wird, dass man zufrieden sei, wenn die Stellen für das Klimaanpassungsmanagement im Jahr 2023 im den Stellenplan aufgenommen wird. Damit ist die gleiche Diskussion für das kommende Jahr bereits vorprogrammiert.

Die beispielsweise Begründung von Frau Meyer fand ich sehr dünn:

– Das Erfordernis, Energie zu sparen, hat nichts mit dem Management von Folgen des Klimawandels zu tun. Energiesparen ist im Bereich des Klimaschutzes angesiedelt und dafür haben wir bereits ein Management. Zudem sind die derzeit geplanten Maßnahmen zur Energieeinsparung nicht dem Klimawandel, sondern der Gasknappheit in Folge der Sanktionen im Rahmen des Ukrainekrieges geschuldet, aber das nur nebenbei.

– Die Verpflichtung für Kommunen, ab dem kommenden Jahr öffentliche Trinkbrunnen zu schaffen, wurde als zweites genannt. Ich denke, unsere Bauverwaltung oder die Stadtwerke sind in der Lage, Trinkbrunnen aufzustellen, auch ohne dass ihnen ein Klimaanpassungsmanagement zur Seite steht.

Im Hauptausschuss wurde dann von Frau Dahmke noch auf das Phänomen einer Windhose hingewiesen. Ja, das ist ein Wetterphänomen, was es schon immer gab und was im Rahmen des Klimawandels zukünftig häufiger auftreten wird. Aber was genau soll ein städtisches Klimaanpassungsmanagement dagegen tun? Das einzige, was mir einfiele, wäre, Hausbesitzer*innen darauf hinzuweisen, ihre Gebäude ausreichend zu versichern. Brauchen wir dafür zusätzliches Personal? Ich meine nein.

Auch der Hinweis, dass die Äpfel in ihrem Garten durch die Sonneneinstrahlung massiv geschädigt werden, ist sicher richtig. Ich habe daraufhin in meinem Garten nach den Äpfeln geguckt. Die Früchte meines Holsteiner Cox sind zwar klein, aber das waren sie schon immer. Es gibt auch wurmstichige Äpfel, weil ich keine Pflanzenschutzmittel einsetze. Schädigungen durch Sonneneinstrahlungen wie bei den von ihr vorgezeigten Äpfeln konnte ich bei meinen Äpfeln nicht erkennen.

Ich schätze die Arbeit von Frau Dahmke und stelle ihre Aussagen überhaupt nicht in Zweifel.

Die Frage, die ich mir stelle ist aber, was genau ist in diesem Zusammenhang die Aufgabe des städtischen Klimaanpassungsmanagements sein soll. Da bin ich überfragt.

Kurzum, ich halte es nicht für erforderlich, hier eine neue Stelle zu schaffen. Dabei lasse ich auch das Argument nicht gelten, dass diese Stelle gefördert wird und sie lediglich mit 8000,- bis 9000,- Euro zu Buche schlägt. Die Förderung der Stelle ist auf zwei Jahre befristet. Die Stelle ist aber nicht auf zwei Jahre begrenzt. Erfahrungsgemäß werden diese Stellen in unbefristete Stellen umgewandelt, wobei dann jährliche Personalkosten von um und bei 50.000,- € folgen.

Für eine Fehlbedarfsgemeinde ist das nicht zu vertreten. An der Stelle möchte ich Frau Meyer von Bündnis 90/Die Grünen dann auch entschieden widersprechen.

Das Klimafolgenmanagement ist keine Pflichtaufgabe der Stadt sondern ein „nice to have“, wenn man es sich leisten kann.

Ich bin davon überzeugt, dass unsere Verwaltung qualifiziert und in der Lage ist, die Aspekte der Klimaanpassung bei ihrer laufenden Arbeit mit zu berücksichtigen.

Wirtschaftliche Betrachtung dämpft Euphorie für das Quartierskonzept und die Massenalgenanlage

Auf der Sitzung des gestrigen Hauptausschusses ging es um die Massenalgenkulturanlage auf der Kläranlage Plön (MAKKAP) in Verbindung mit der Nahwärmeversorgung des Quartiers Plön-West.

Der Beschluss, den Förderantrag für MAKKAP und Nahwärmeversorgung einzureichen wurde am 28. Februar 2022 getroffen. Gleichzeitig wurde beschlossen, ein externes Risikomanagement nach ISO 310000 einzurichten.

Heute wurde einstimmig beschlossen, Mittel für eine wirtschaftliche Risikobewertung in den Haushalt 2022 einzustellen. Die Risikobewertung ist die Voraussetzung die Einrichtung des Risikomanagements.

Die Risiken des Projektes wurden in Redebeiträgen mehrerer Redner, mich eingeschlossen, heute noch einmal aufgeführt, wobei vielfach Argumente vorgebracht wurden, die ich in der Vergangenheit bereits vorgebracht habe.

– Das Vorhaben MAKKAP/Nahwärme ist zu 100 % auf Förderfähigkeit ausgelegt, nicht auf Wirtschaftlichkeit.