Das Kollegium des Gymnasium Schloß Plön (GSP) scheint wenig amüsiert zu sein, nachdem es am Freitag in der Zeitung lesen konnte, daß die Zusage der Schule zum Ausrichten des Tages zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus kurzfristig zurück gezogen worden wäre. Soweit zu vernehmen war, hat es eine solche Zusage nicht gegeben, da am Freitag, dem 27. Januar Zeugnisausgabe ist und die Schülerinnen und Schüler am darauf folgenden Montag wegen Schulinterner Lehrerfortbildung frei haben.

Die letzte Ratsversammlung 2011

Heute fand die letzte Ratsversammlung in diesem Jahr statt. Es gibt zwei wesentliche Themen, das eine positiv, das andere negativ.

Der Gute zuerst. Es musste ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden. Und zwar nicht, weil das Geld nicht gereicht hat, sondern weil es erhebliche Mehreinnahmen gab. Die Gewerbesteuereinnahmen waren mit 900.000,– Euro kalkuliert, tatsächlich konnten fast 2 Millionen Euro verbucht werden. Außerdem gab es noch einen Nachschlag aus dem Topf zur Konjunkturförderung für die Renovierung der Schwimmhalle. Mit 200.000,– Euro hat der Innenminister die Stadt bereits bei der Eröffnung des PlönBad überrascht, nach dem Kassensturz zum Abschluss des Programms kamen noch einmal 400.000,– Euro hinzu.

Damit wurde ein fast ausgeglichener Haushalt erreicht.

Das sollte uns jetzt nicht zu euphorisch stimmen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind nicht verlässlich kalkulierbar. So wie sie für dieses Jahr in die Höhe geschnellt sind, können sie im nächsten Jahr auch wieder einbrechen. Unser Fraktionsvorsitzender Thorsten Pfau führte dazu wieder aus, daß die jetzige Bundesregierung die Gemeindefinanzierung eigentlich auf kalkulierbarere Füße stellen wollte, man aber lange nichts mehr davon gehört hat. Herr Krüger von der CDU kritisierte, daß der Nachtragshaushalt zu spät käme. Wäre er zu einem früheren Zeitpunkt vorgelegt worden, hätte man in diesem Jahr noch einige notwendige Investitionen, z.B. bei der Instandsetzung von Straßen oder der Erneuerung der Straßenbeleuchtung angehen können. Da der Haushalt für 2013 auch erst im ersten Quartal des kommenden Jahres verabschiedet wird und erst danach durch die Kommunalaufsicht gebilligt werden kann, wird man bis dahin nur Ausgaben tätigen können, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Allerdings machte er auch klar, daß er aufgrund der Arbeitsbelastung der Verwaltung Verständnis für die Verzögerung hat.

Die schlechte Nachricht: In Sachen Wegenutzung/Vergabe der Konzession für Strom- und Gasversorgung an die Stadtwerke GmbH wird der Bürgervorsteher jetzt den Beschluß der Ratsversammlung vom 2. November umsetzen und eine Feststellungsklage gegen den Widerspruch des ersten Stadtrates einreichen. Alle Bemühungen in den vergangenen Wochen, doch noch eine gütliche Einigung zu finden, scheinen gescheitert zu sein.

Und sonst?

Darüber hinaus wurde der Zuschuß für die Tagespflege gebilligt. Da die Betreuung auch für Kinder unter drei Jahren in Plön die für 2013 vorgegebene Mindestmarke bereits heute überschreitet, hatten wir uns damit im Ausschuß für gesellschaftliche Angelegenheiten sehr schwer damit getan. Auf jeden Fall wollten wir vermeiden, daß reguläre Arbeitsplätze in den bestehenden Einrichtungen gefährdet werden. So wurde der Anspruch auf die Fälle begrenzt, die eine Betreuung außerhalb der üblichen Kindergartenzeiten erforderlich machen. Entsprechende Nachweise und weitere Voraussetzungen sind zu erbringen bzw. nachzuweisen.

Der 27. Januar, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, sollte im Jahr 2012 durch das Gymnasium Schloß Plön ausgerichtet werden. Offenbar sieht sich das GSP hierzu nicht in der Lage und hat seine Zusage kurzfristig zurückgezogen. Mir fiel dazu ein Spruch meines alten Klassenlehrers Ingo Ohl ein, den ich aber hier lieber nicht zitiere möchte.

Und noch zwei Termine:

Der öffentliche Neujahrsempfang der Stadt und der MUS findet am Sonntag, dem 8. Januar um 1130 in der Fördesparkasse in Plön statt.

Der Neujahrsempfang unserer Partnerstadt Plau am See wird an dem darauf folgenden Sonntag, dem 15. Januar veranstaltet.

Sitzung des Planungsverbandes Seewiesen am 13. Dezember

Die 16. Sitzung der Verbandsversammlung des Planungsverbandes Seewiesen Plön/Rathjensdorf findet am Dienstag, den 13. Dezember 2011, 19.00 Uhr im Sitzungszimmer I und II im Rathaus der Stadt Plön, Schlossberg 3-4 in Plön statt.

Nachflogend ein Auszug aus der Tagesordnung:

Die Beratung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Verbandsversammlung entscheidet im ersten Tagesordnungspunkt abschließend über einen möglichen Ausschluss der Öffentlichkeit bei den restlichen Tagesordnungspunkten.

1. Feststellung der Tagesordnung und Beschluss über den Ausschluss der Öffentlichkeit gem. § 46 Abs. 8 der GO

2. Protokoll der 15. Sitzung vom 21.06. 2011

3. Mitteilungen der Verwaltung

4. Einwohnerfragestunde

5. Vorstellung des neuen Eigentümers/Investors

6. Weiterführung Planungsverband / Beratung des Positionspapiers

7. Gebietsübertragungsvertrag / Beratung über geänderten Vertragsentwurf

8. Mitteilungen der Verwaltung (nicht-öffentlich)

Passend zum Thema folgt noch ein Beitrag über den Artikel der KN vom Samstag über die Forderung zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen vor Versiegelung.

Flächenverbrauch

Die „Landwirte im Norden fordern Schutz ihrer Flächen“ titelt die KN vom Samstag und bezieht sich dabei auf eine Initiative des Deutschen Bauernverbandes. Der Verbandspräsident wird zitiert, daß man nicht gegen die Verbesserung der Infrastruktur sei, aber die Versiegelung von Flächen würde bedeuten, daß hiermit der endgültige Verzicht auf die Nutzung dieses Bodens für die Lebensmittel- oder Energiepflanzenerzeugung verbunden sei.

Seit dem Jahr 2000 seien 40.000 Hektar für Straßenbau, Gewerbegebiete und Ausgleichsflächen abgegeben worden.

Bei dieser Aufzählung bin ich hellhörig geworden. Hier werden Ausgleichsflächen in einem Atemzug mit Gewerbegebieten und Straßenbau genannt, und das ist ein Vergleich von Äpfeln mit Birnen. Gerade Ausgleichsflächen dürfen nicht bebaut werden, außer, sie werden durch neue Ausgleichsflächen ersetzt. Gerade sie wirken der Versiegelung der Landschaft entgegen. Recht hat der Bauernverband nur in dem Punkt, daß sie dauerhaft einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung entzogen werden. Ein Verzicht auf Ausgleichsflächen würde der Zersiedelung und der Versiegelung der Landschaft weiteren Vorschub leisten.

Während meiner Studienzeit in Hamburg war ich öfter bei einem Freund zu Gast. Er hatte an seiner Kühlschranktür eine Karikatur hängen. Eine Dampfwalze fuhr über eine planierten Hügel. Davor befand sich ein Schild, auf dem zu lesen stand: „Hier betoniert das Land Schleswig Holstein im Namen der Bundesrepublik Deutschland den Rest derselben“. Nur für die Namensnennung unseres Bundeslandes will ich mich nicht verbürgen.

In dem Zusammenhang wäre es schön, wenn der Unfug mit den Seewiesen, nachdem er bereits zweimal gescheitert ist, endlich beendet würde.

Seewiesen reloaded

Soweit ich informiert bin, wird der Planungsverband Seewiesen am 13. Dezember erneut in öffentlicher Sitzung tagen. Ort und Zeit sind mir noch nicht bekannt, aber ich werde die Informationen nachreichen, sobald ich sie habe.

Wie bereits aus der Presse zu erfahren war, hat eine GmbH aus Lütjenburg bzw. Hamburg die betreffenden Flächen erworben. Auf der Sitzung des sollen die neuen Planungen vorgestellt werden.

Noch ist nicht klar, wer hinter der GmbH steckt, allerdings gibt es Gerüchte, daß es sich wieder um Herrn Tim Barnstedt handeln könnte.

Auf der Sitzung sollen die neuen Planungen vorgestellt werden.

Ich bin der Ansicht, daß die Seewiesenplanungen endgültig aufgegeben, der Planungsverband aufgelöst und die Umgemeindung rückabgewickelt werden sollte. Mit einem Blick auf die Demographie und unter Berücksichtigung des Trends zurück in die Stadt haben Baugebiete auf der grünen Wiese keine Zukunft mehr. Derzeit blockiert die noch offene Seewiesenplanung jede Entwicklung in Rathjensdorf. Würden die Seewiesenpläne nunmehr zu den Akten gelegt, hätte die Gemeinde die Gelegenheit, sich im Rahmen des gem. Landesplanung möglichen weiterzuentwickeln. Damit wäre nach meiner überschlägigen Einschätzung die Errichtung von ca. 20 Wohneinheiten möglich.

Such den Migranten

Heute morgen habe ich in Kiel an einer Besprechung teilgenommen. Von dort bin ich dann ohne Mittagessen – die Zeit hätte nicht mehr gereicht – an die Marineschule nach Flensburg gefahren, um mit unserer 4 x 50 m Lagenstaffel an der Marinemeisterschaft im Schwimmen teilzunehmen. Danach waren im Büro noch ein paar Terminsachen zu erledigen und Rückstände der letzten Tage abzuarbeiten. Ich konnte mich gerade noch so rechtzeitig von der Arbeit losreißen, daß ich es ins Theater Pilkentafel geschafft habe. Es hat seinen Namen von der Straße, in der es liegt. Es ist nicht groß, aber gut. Und der Besuch lohnt.

Gespielt wurde: „Such den Migranten„, ein Stück über den Versuch, ein Stück mit Migranten zu machen und über die Verteilung von Fördermitteln. Und ein Stück mit einem wirklich ungewöhnlichen Ende.

Eigentlich erwarte ich jetzt noch eine EMail, aber manchmal dauert die Abstimmung eines Textes doch länger als gehofft. Vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal selber und das Netbook abzuschalten.

Kaamt se rin, de Döör is to!

Eigentlich wollte ich nur kurz über das neue Theaterstück der Plöner Speeldeel berichten, was die KN von Heute auch schon getan haben. Dabei fiel mir auf, daß die Sprachenauswahl für die Rechtschreibprüfung von Microsoft Word Platt als Sprache nicht kennt, wohl aber „Niedersorbisch Deutsch“ und „Friesisch Niederlande“. Daraufhin kam in mir die Frage auf, ob Platt nun Amtssprache in Schleswig Holstein ist oder nicht. Wie so häufig beim googeln wird WIKIPEDIA als einer der ersten Treffer angezeigt. Unter den Überschriften „Amtssprachen“ und „Rechtliches Verhältnis zwischen Hoch- und Niederdeutsch“ wird auf diese Thematik eingegangen. Die eindeutige Aussage ist, daß die Frage nicht eindeutig zu beantworten ist. Unter Verweis auf ein Urteil des OLG Oldenburg vom 10. Oktober 1927 wird darauf verwiesen, daß Platt als deutsche Sprache anzusehen und damit auch Amtssprache ist. Bei der weiteren Recherche fand ich dann auch die Drucksache 16-1400 der Landesregierung aus dem Jahr 2007, die sich mit der Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein befasst. Ich muss allerdings einräumen, dass ich nur die Seiten 56 ff dieses 160-seitigen Schmökers gelesen habe ohne wirklich schlauer geworden zu sein. Gerade spiele ich aber mit dem Gedanken, meine nächste Stellungnahme zum einem erklärungsbedürftigen Vorgang auf Platt abzugeben.

Zurück zur Speeldeel: Die Freitagsvorstellung war ausverkauft, die Atmosphäre im Kino war super. Ich habe mich gut amüsiert und kann der Speeldeel nur wünschen, daß auch die kommenden Vorführungen so gut besucht werden.

Schnelldurchlauf

In den letzten Tagen hatte ich viel um die Ohren, so daß ich das Geschehene im Schnelldurchlauf Revue passieren lasse.

Donnerstag 2000

Die Universitätsgesellschaft veranstaltet einen Vortrag zum Thema ALDI, LIDL und Co. Interessant, aber außer der Spiral- und Verwilderungstheorie nicht wirklich allzuviel Neues, dafür aber ein paar Zahlen und Fakten zu Entwicklungen, die man bisher nur gefühlt hat, und das alles sauber strukturiert aufbereitet.

Sonntag wurde ich darauf angesprochen, daß ich wohl der einige Vertreter aus Verwaltung bzw. Selbstverwaltung war, der an dieser Veranstaltung, zu der sich geschätzt 50 Gästen einfanden, teilgenommen hat.

Freitag 1800

Grünkohlessen der SPD in der Fegetasche. Die Teilnahme ist eine eher obligatorische Verpflichtung, die mit Amt und Würden verbunden ist. Trotzdem habe ich mich darauf gefreut, denn es war das erste Grühnkohlessen in diesem Jahr. Neben der Begrüßung der Gäste (knapp 90) wurden mehrere Mitglieder für ihre langjährige Parteizugehörigkeit geehrt. Der Grünkohl war auch gut, nur die süßen Kartoffeln hätten etwas süßer und ein klein wenig mehr durch sein können.

Samstag

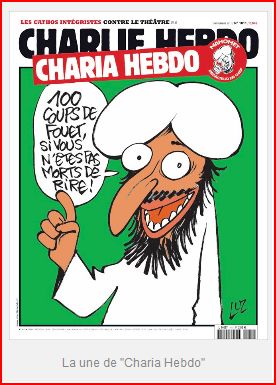

Zwischen zwei Feiern habe ich ein wenig gesurft. Am Anfang des Monats hatte ich im Deutschlandfunk einen Bericht über die mir bis dahin unbekannte französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo gehört. Nachdem in Tunesien islamistische Kräfte als stärkste Partei aus den Wahlen hervorgegangen sind und in Lybien die Scharia als Rechtssystem eingeführt wurden, kam die Ausgabe der Zeitschrift als Charia Hebdo und mit dem Headliner „100 Peitschenhiebe für den, der sich jetzt nicht totlacht“ auf den Markt.

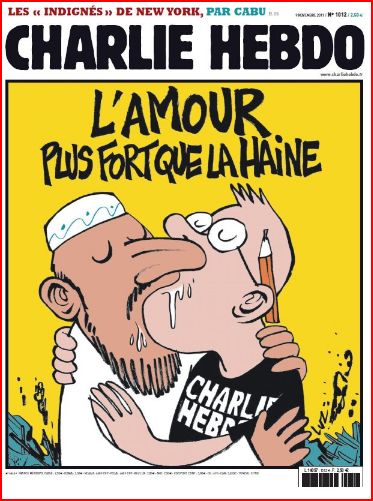

Kurz darauf flog ein Molotow-Cocktail in die Redaktionsräume. Es ist vermutlich nur glücklichen Umständen zu verdanken, daß niemand zu Schaden kam. Die Redaktion ließ sich offenbar nicht entmutigen und schreitet mit dem Titelblatt „Die Liebe ist größer als der Haß“ auf dem Weg der Versöhnung voran.

Quelle beider Grafiken ist der Blog der Le Monde

Sonntag 1100

Veranstaltung zum Volkstrauertag. Ich glaube, es war das erste Mal, daß ich an dieser Feier teilgenommen habe. Ich fand das neue Konzept ausgesprochen gut. Die Ansprache des Militätgeistlichen war kurz und gut. Daran schloß sich das Gespräch der Generationen an. Mit dem Plöner Ehrenbürger Roland Reche, dem Kapitänleutnant Thomas Pütger und der Schülerin Ilvy Röttger fanden sich ein Weltkriegsteilnehmer, ein aktiver Soldat und eine Schülerin zu einem Gespräch auf dem Podium ein, bei denen Fragen von Krieg und Frieden, gesellschaftlicher Schuld und persönlicher Verantwortung sowie dem individuellen Umgang mit Elend, Verwundung und Tod zur Sprache kamen. Um alle wesentlichen Inhalte anzusprechen, war der Verlauf abgesprochen und vorbereitet. Daher wirkte das Gespräch etwas inszeniert, die Ansichten und Aussagen waren dennoch bewegend und glaubwürdig.

Was ich gut fand, war, daß zum Ende auch die Polizisten und Feuerwehrleute noch erwähnt wurden, denn auch sie setzen ihr Leben für das Gemeinwohl ein. Die KN haben in ihrer heutigen Ausgabe ausführlich berichtet.

Mit dieser Form, den Volkstrauertag zu begehen, hat man in Plön einen neuen Weg beschritten, und so bleibt zu hoffen, daß auch im nächsten Jahr wieder eine so beachtliche Besucherzahl zu verzeichnen ist. Vielleicht lassen sich dann ja auch ein paar Kollegen von der CDU – Fraktion blicken (Anm.: Frau Schwalbe (CDU)war anwesend, hat aber die Kreistagsfraktion vertreten).

Montag 0720

Auf dem Weg zum Dienst fielen mit an einer Brücke über die Schnellschtraße vor Flensburg drei Transparente auf. Zwei stilisierte Wehrmachts- oder SS Soldaten säumten ein Spruchband mit der Aufschrift „Sie starben für Euch“. Ob es sich dabei um einen Beitrag zum Volkstrauertag oder um eine Solidaritätsbekundung für die beiden rechtsradikalen „Dönermörder“ handelte, ist nicht ganz kar. Vermutlich war ich aber nicht der einzige, der die Polizei informiert hat. Abends waren die Transparente abgehängt.

2000

Fraktionssitzung. Wie immer eine nichtöffentliche Veranstaltung.

Morgen wird Unterseeboot U 35 getauft. Ich habe das Glück, an dieser Zeremonie teilnehmen zu können. Und am Wochenende freue ich mich auf das neue Stück der Plöner Speeldeel.

Ungemach

Ich glaube, ich werde mich in Kürze einmal näher mit dem Entstehungsgang des Einzelhandelskonzeptes der CIMA auseinandersetzen müssen. Hier droht möglicherweise Ungemach. Aber jetzt muß ich erst einmal die Buffettspende für eine Party vorbereiten.

Nur die Schülerinnen und Schüler wurden konkret.

Am Dienstag fand die Veranstaltung Plön Up! statt. Die KN haben berichtet und stellten fest: „Nur die Schülerinnen und Schüler wurden konkret“.

Das ist so weit richtig. Die Klassen haben ganze Arbeit geleistet. Manche Vorschläge wie die Eröffnung eines H&M bestätigen vorhandene Erkenntnisse. Andere Vorschläge, wie z.B. das Aufbringen von Sitzbrettern auf die Heiligendammbetonklötze vor dem Bahnhof sind mit geringem Aufwand schnell umsetzbar.

Bemerkenswert ist der Hinweis aus dem Vortrag der Klasse 12s, daß Stadtplanung nicht wahrnehmbar sei. Das stimmt vielleicht, und diese Feststellung ist für die Zeit vor der letzten Kommunalwahl sicher richtig. Aber Planung ist ein längerer Prozess, den wir von der SPD-Fraktion mit dem Einbringen des Entwicklungskonzeptes für den Bereich östliche Innenstadt – also das Gebiet um den Bahnhof herum – angestoßen haben. Er hat sich im Laufe der Zeit und durch die Möglichkeit, die Finanzierung über Fördermittel sicherzu stellen, zu einem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ausgewachsen. Die Erstellung eines solchen Planes dauert Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, kann mit der Umsetzung begonnen werden. Das sollte auch die KN berücksigen, denn für mich klingt aus dem Artikel der Unterton heraus, die Stadt und Politik täte nichts. Dieser Eindruck ist falsch und trifft zumindest für unsere Fraktion nicht zu.

Im Anschluß der Artikel, den ich schon am 9. November angekündigt habe und der vom System vermutlich wegen Überlänge nicht angenommen wurde. Daher folgt ein Zweiteiler:

Plön Up! (1)

Plön up fand am letzten Dienstag um 1900 in der Aula am Schiffstal statt. Ziel der Veranstaltung war vorrangig, mit den Bürgern und Interessenverbänden ins Gespräch zu kommen und Anregungen für weitere Entwicklung unserer Stadt aufzunehmen. Ich teile die Ansicht eines meiner Gesprächspartner nicht. Es handelte sich weder um eine Alibi-Veranstaltung noch um eine Show für Profilierungsneurotiker oder –neurotikerinnen.

Die Teamleiterin Stadtentwicklung und Umwelt, Frau Noack, stellte zu beginn die Ergebnisse der Umfrage vor, die noch von unserer ehemaligen Fachkraft für Wirtschaftsförderung veranlasst wurde. Von 5000 Fragebögen kamen 197 beantwortet zurück. Aufgrund der Rücklaufquote von unter 4 Prozent ist die Fragen zu stellen, was mit dem Fragebogen nicht in Ordnung war und ob die Antworten repräsentativ sind.

Zusammengefasst lässt sich sagen, daß die wesentlichen Stärken von Plön die Landschaftlich reizvolle Lage mit dem Schloss sowie der kleinstädtische Charakter der Einkaufszone der Innenstadt sind. Beklagt werden hingegen das unzureichende Einkaufsangebot und das Erscheinungsbild sowie die Vernachlässigung der Stadtplanung, eine Einschätzung, die nach meiner Auffassung durch die Wahrnehmung der Zeit vor der letzten Kommunalwahl bestimmt sein muß. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des Täglichen Bedarfs wird als gut eingeschätzt, es besteht der Wunsch nach zusätzlicher Versorgung in den Bereichen Bekleidung und Haushaltswaren. Darüber hinaus wird das Fehlen eines attraktiven Angebots für Jugendliche beklagt. Im Gespräch mit dem Moderator wurde herausgestellt, daß es jetzt darauf ankommt, die Stärken in ein positives Image umzusetzen.

Der Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt, Bernd Möller (SPD) führte im Anschluss aus, welche welche Maßnahmen in der jetzigen Wahlperiode umgesetzt wurden. Am Beispiel des B-Plan 41 (Appelwarder) legte dar, daß hier das Erscheinungsbild eines Straßenzuges erhalten werden sollte und gleichzeitig die Möglichkeit zu einer Erweiterung und Modernisierung offen gehalten wurde. Er erwähnte weiterhin den Ausbau der Krabbe sowie die Straßenbaumaßnahmen im Wasserturmgelände und schloß mit den Vorzeigeobjekten Ausbau Lübecker Straße, Bahnhof und Plönbad.

Darüber hinaus verwies er auf die derzeit in der Überarbeitung befindliche Gestaltungssatzung für die Innenstadt.

Frau Wegener vom Stadtmarketing knüpfte hieran an und führte aus, daß die Gestaltungssatzung zum einen am kleinstädtischen Gepräge der Altstadt und zum anderen an der praktischen Umsetzbarkeit ausgerichtet sein muss und kündigte eine Veranstaltung mit Beteiligung der Bürger für Januar nächsten Jahres an.

Mit einem Blick in die nahe Zukunft führte Herr Möller aus, daß als nächstes u.a. die Projekte Strandhaus, Strandweg und Wohnmobilstellplatz Ascheberger Parkplatz anstehen. Von besonderer Bedeutung wird auch der Neubau des Max Planck Institutes sein. Hier wird man hoffentlich zu einem Gebäude kommen, daß sich dem vorhandenen, kleinstädtischen Stadtbild anpasst. Es wäre gut, an dieser Stelle auf Träume aus Glas und Beton zu verzichten, die auch schon einmal als Contrapunkt oder Hingucker im Gespräch waren.

Darüber hinaus verwies er auf die Schwierigkeiten, die wir mit der Integration der Lärmschutzwände entlang der B76/B430 haben werden und verwies dabei auf den Interessenkonflikt mit den berechtigten Interessen der Anwohner.

Anschließend erläuterte Frau Noack die Zielsetzung des in Arbeit befindlichen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Plön wird sich der demographischen Herausforderung stellen müssen, daß die Bevölkerung einerseits schrumpf und andererseits immer älter wird. Die Folgen dieser Entwicklung gilt es zu analysieren und bei der weiteren Planung zu berücksichtigen. Es wird darum gehen, Wege aufzuzeigen, den Bestand trotz schwindenden Potentials zu erhalten und Investitionen zielgerecht zu steuern. Hierbei sind u.a. die Bereiche Verkehr, Einzelhandel, Wohnungsmarkt und soziale Infrastruktur zu berücksichtigen. Dabei sind auch die Beziehungen zu den Umlandgemeinden zu berücksichtigen und die interkommunale Zusammenarbeit ist, wie bereits im Bereich Tourismus, auszubauen.

Plön Up! (2)

Wichtig ist, zukünftig Fehlplanungen, Fehlinvestitionen und deren Folgekosten zu vermeiden sowie die Aufgaben zu priorisieren.

In der nachfolgenden Diskussion schilderte ein Vermieter aus der Langen Straße, daß sich die Geschäftslage verschlechtert hat und seine Mieteinnahmen heute unter den Niveau von vor 20 Jahren liegen würden. Ein andere Bürger entgegnete, daß die Vermieter viel zu wenig investieren würden und am Niedergang zumindest teilweise selbst schuld seien. Darüber hinaus wurde das „Kneipensterben“ in Plön beklagt.

Nach der Diskussionsrunde hatten die Klassen 10a und 12 s des GSP Plön die Gelegenheit, ihre Vorstellungen von Plöns Zukunft vorzutragen.

Dabei kamen die Wünsche nach einem Schülercafe, einem Bekleidungsgeschäft für junge Mode, einem Tatoo Shop (haben wir übrigens schon) und einer Partyzone zum Ausdruck. Besonders interessant fand ich den Hinweis auf eine Ubahn nach Hamburg und Berlin in Verbindung mit der Aussage, daß Kiel uncool sei.

Das mag man vielleicht belächeln, es zeigt aber, daß eine schnelle Bahnverbindung, vor allem nach Hamburg, einen absehbaren Bedarf darstellt. Daher werde ich mich auch weiterhin dafür einsetzen, die Bahnstrecke Ascheberg – Neumünster zu reaktivieren, damit hier langfristig wieder öffentlicher Schienennahverkehr stattfinden kann. Über diese Strecke ließe sich die Fahrzeit nach Hamburg um ca. 25 bis 30 % verkürzen. Schon heute ziehen Hamburger aufgrund der Wohnungsknappheit in der Hansestadt in Richtung Neumünster und pendeln regelmäßig, mit einer schnellen Verbindung würde Plön von dieser Entwicklung profitieren und quasi dem Hamburger Speckgürtel näher rücken.

Die Klasse 12s hat eine eigene Umfrage veranstaltet. Die Fußgängerzone wird als schön bewertet, ebenso der Bahnhofsvorplatz. Das Erscheinungsbild des ZOB wird als unattraktiv empfunden. Für die Lärmschutzwände wird eine „grüne“ Lösung vorgeschlagen und das Lübsche Tor wird als „Problemzone“ erkannt und schon einmal als „Geisterhaus“ bezeichnet.

Hier wird deutlicher Handlungsbedarf erkannt.

Für die Förderung des Tourismus wurden mehrere Vorschläge gemacht. Zum einen ging es um das stärkere herausstellen der Plöner Geschichte, etwa durch schauspielerische Leistungen, aber auch um Dinge wir einen Streichelzoo oder attraktive Badestellen, Angebote für die Jugend wie einen Schülertreff oder ein Festival oder um Angebote für Ältere wie eine stärkere Einbeziehung des Schlossgebietes..

Anschließend sprach Herr Mordhorst, Regionaldirektor für Firmenkunden bei der Fördesparkasse und betonte die Wichtigkeit des Frischemarktes SKY als Magnetbetrieb für den Geschäftsbereich der Innenstadt. Er erläuterte, daß SKY die entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden müssten und warnte vor einem Wegfall, der dauerhaft negative Auswirkungen auf die gesamte Struktur der Innenstadt hätte. Darüber hinaus sprach er sich für eine angepasste Wohnraumentwicklung aus. Viele Menschen würden sich jetzt von Ihrem Eigenheim im Grünen trennen wollen und suchen etwas Angemessenes in der Stadt. In einem späteren Gespräch erläuterte er, daß damit modern ausgestattete Eigentumswohnungen in guter Lage mit Fahrstuhl und einer Größe von 80 bis 100 qm gemeint sind.

Auch Herr Mordhorst mahnte eine Kooperation und Koordination mit den Umlandgemeinden im Einzugsgebiet an.

Eine recht kurzweilige und zum Teil heitere Veranstaltung. Einige Vorschläge lassen sich sicher schnell und problemlos umsetzen. Hier wird es sicher zu einem Wettlauf der Fraktionen kommen, entsprechende Anträge durch die Ausschüsse zu bringen.

Ich habe sicher das eine oder andere vergessen, es ist schon spät. Darum genug für heute und gute Nacht.

Whats on? Plön up!

Aus irgend einem Grund wird mein Textbaustein zur Veranstaltung Plön up nicht in das Textfeld übernommen. Fehler 500. Da es sehr spät ist, gehe ich dem jetzt nicht mehr nach und werde das ganze am Wochenende klären. Bis dahin bitte ich um Geduld.

Montag ist HA-Tag

Gestern tagte der Hauptausschuß. Nach all meinen Abwesenheiten in den letzten Wochen mußte ich mein Büro ein wenig länger als üblich hüten, obwohl ich auch gerne an der Sitzung des Hauptausschusses teilgenommen hätte. Besonders interessiert hätte mich der nicht öffentliche Taqgesordnungspunkt Schoßparkstadion. Ich halte es für wichtig, das Stadion nicht nur für den Schulsport zu erhalten, sondern auch für die Plöner Vereine. Da der Kreis als Pächter hier in der Verantwortung steht, sind die Einflußmöglichkeiten der Stadt eher gering.

Wenn in Sachen Pachtvertrag eine Lösung gefunden ist, wird man dann auch das leidige Thema der maroden Umkleideräume angehen können. Da die Kosten für eine vollständige Sanierung oft nicht höher sind als die für einen Neubau, ist nur zu hoffen, daß niemand auf die Idee kommt, noch einen Cent in den maroden Kasten zu stecken.

Heute Abend findet die Folgeveranstaltung „Plön Up“ statt. Das will ich mir nicht entgehen lassen.

Und noch ein kleiner Nachklapp:

Ich habe in meinem Beitrag vom 21. Oktober 2010 berichtet, daß die Statik für die Elbphilharmonie von Stockwerk zu Stockwerk fortgeschrieben wird. Vor ein paar Tagen ging durch die Presse, daß aufgrund einer fehlenden belastbaren Statik nunmehr ein Baustopp ausgesprochen wurde. Hierzu ein Beitrag aus der Welt: „Sicherheitsbedenken – Baustopp für Elbphilharmonie„

Pesserückblick

Nach meiner Rückkehr aus dem Urlaub war ich erst einmal auf einer Dienstreise, von der ich am vorigen Samstag zurückkehrte. Auch in der vergangenen Woche war standen zwei weitere Dienstreisen, die Ratsversammlung und eine Fraktionssitzung im Terminkalender. Heute Vormittag hatte ich dann Gelegenheit, die Lokalteile der KN der vergangenen Woche zu lesen.

In der Donnerstagausgabe wird berichtet, daß Kieler Kunststudenten neue Formate für das Plöner Kreismuseum entwickeln sollen. Ich halte das für eine gute Idee. Das die Realisierbarkeit dabei nicht im Vordergrund steht, ist aber ein wenig befremdlich. Außerdem wäre es vielleicht hilfreich, auch Geschichtsstudenten in ein Museumsprojekt mit einzubeziehen. Sofern es sich bei dem Arbeitsergebnis nicht nur um eine visionäre Blase handeln soll, wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, zumindest in einem zweiten Schritt auch Architekturstudenten mit einzubeziehen.

Unter den Überschriften „Einzelhandelskonzept: Plöner CDU will gründlich vorgehen“ (Freitagausgabe Seite 30) und „Plöner Einzelhandel im Wandel“ (Samstagsausgabe Seite 34) berichten die KN, daß die CDU keinen Anlaß sieht, das Einzelhandelskonzept überstürzt zu billigen und kündigt eine gründliche Prüfung an. „Die Kaufleute und Gewerbetreibenden müssen gehört werden, bevor die Stadt weitreichende Beschlüsse treffe“, wird Ratsherr Plischka zitiert.

Ich begrüße die Absicht, wobei im weiteren Verfahren nicht nur das Stadtmarketing eingebunden werden sollte, denn das Stadtmarketing wurde im Übrigen bereits in der Erstellungsphase des Einzelhandelskonzeptes mit eingebunden. Viel interessanter wäre, die Stellen einzubeziehen, die in die Erstellung nicht eingebunden waren, etwa die Betreiber der großen Märkte in Plön wie COOP, ALDI, LIDL, EDEKA und MARKANT, den Einzelhandelsverband oder die Landesplanung. Besonders interessiert wäre ich an der Stellungnahme oder Kommentierung der Landesplanung (Innenministerium). Möglicherweise relativiert sich dann in der Öffentlichkeit auch die Aussage, daß keiner der Standorte für die Ansiedlung eines neuen Marktes geeignet sei. Eine Aussage, die im Übrigen nicht richtiger wird, wenn sie in den KN oder auf der bevorstehenden Plön Up Veranstaltung am kommenden Dienstag gebetsmühlenartig wiederholt bzw. nachgeplappert wird.

In der Samstagausgabe der KN wurde im Übrigen auch berichtet, daß die „Seewiesen“ an die MVB Grundbesitz GmbH verkauft wurden. Die Fördesparkasse als seriöses Unternehmen hat sich offenbar endgültig von diesem siedlungspolitisch fragwürdigen Vorhaben verabschiedet. Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung weitergeht. Ich werde wohl einmal beim Bürgermeister nachfragen müssen, wann der Planungsverband Seewiesen erneut tagt.