Wie auch in den vergangenen Jahren habe ich mit dem SRSV auch in diesem Jahr eine Ruderwanderfahrt gemacht. Normalerweise suchen wir uns unsere Reiseziele in Norwegen, Schweden oder Polen, aber so wie im letzten Jahr sind wir auch in diesem Sommer in Deutschland geblieben. Die Wahl fiel auf die Fulda und Weser.

Wie üblich beginnt die Fahrt mit dem Verladen der Boote. Hierbei haben alle schon eine gewisse Routine, und unter der Leitung von Simon geht es schneller, als wenn ich dabei wäre. Also schnacke ich ein bisschen mit unserem Bootsbauer. Zu unserer Überraschung ist das Tor, hinter dem der Bootsanhänger steht, verschlossen. Der Schlüssel ist beim Vorstand, der Vorstand ist unterwegs. Daher mußten wir das Tor aus den Angeln heben. Abends hole ich den Mannschaftsbus aus Kiel von der Autovermietung Rönnau, die uns seit Jahren mit günstigen Angeboten und flexiblen Übergaben unterstützt. Leider ist der 9-Sitzer Sprinter defekt, so daß uns nur der 3-Sitzer bleibt. Daher müssen Simon, Helge, Patrik und Clemens mit dem Zug fahren. Das „Quer durch Deutschland Ticket“ ist hier eine günstige Alternative. Der Grundpreis beträgt 44,– Euro, jede Person zahlt 6,– Euro. Mit dem Fahrschein darf man zwar nur Regionalzüge nutzen, aber Zeit ist auf Ruderwandertour kein Maßstab.

Der Bus läuft gut, nur der Anhänger namens „Werner“ ist etwas sperrig. Als wir in Rotenburg an der Fulda, gut 50 km südlich von Kassel ankommen, sind die Bahnfahrer schon dort und haben im Bootshaus bereits Quartier gemacht. Der Bus mit Anhänger machte sich umgehend auf den Heimweg und wir haben die Boote klarbemacht und uns eingerichtet.

Die Fulda ist hier noch ein kleiner Fluß. Für Ruderboote ist er oberhalb von Rotenburg nicht befahrbar. Aufgrund der Regenfälle der vorangegangenen Wochen führte er aber reichlich Wasser und strömte entsprechend. Am nächsten Morgen holte ich Brötchen, ein Service, den ich die gesamte Fahrt durchgehalten konnte. Bei der Rückkehr wurde der Rest der Gruppe geweckt. Nach dem Frühstück wurden die Boote beladen. Aufgrund der hohen Temperaturen waren die Getränke besonders wichtig. Großer Beliebtheit erfreute sich das „Bunte Wasser“ eines Discounters.

Bereits nach wenigen 100 Metern das erste Hindernis. Eins von vielen Wehren, die noch folgen sollten. Die besondere Herausforderung hier: Die Schleuse funktioniert offenbar schon lange nicht mehr. Daher müssen wir die Boote, aber vor allem das Gepäck umtragen. Zur Belohnung für die Mühe gönnen wir uns ein Eis bei der Eisdiele an der Brücke.

Der nächste Abschnitt des Flusses ist eng und strömt. Einige kleine Inseln erschweren die Orientierung. Durch das Hochwasser der vorangegangenen Tage sind einige Bäume in den Fluß gestürzt. Wenn man sich nicht verschätzt, ist das nicht weiter schlimm. Ich habe mich verschätzt, so daß wir aussteigen und das Boot über das Hindernis heben mußten.

Der nächste Abschnitt des Flusses ist eng und strömt. Einige kleine Inseln erschweren die Orientierung. Durch das Hochwasser der vorangegangenen Tage sind einige Bäume in den Fluß gestürzt. Wenn man sich nicht verschätzt, ist das nicht weiter schlimm. Ich habe mich verschätzt, so daß wir aussteigen und das Boot über das Hindernis heben mußten.

Ansonsten ist die Fulda hier sehr naturnah, bis auf die Straße oder die Eisenbahn, die teilweise sehr dicht am Fluß verläuft. Erstaunt bin ich, daß es hier Kormorane gibt. Später sollten wir noch zahlreiche Graureiher, einige Störche und einen Nachtreiher sehen. Nachtreiher sind in vielen Regionen der Welt verbreitet, in Deutschland sind sie aber sehr selten.

Nachtreiher

Unsere erste Übernachtungsstation war der Wassersportverein in Melsungen, wo wir auf der Wiese zelten durften. Bei einem abendlichen Abstecher in die Altstadt konnten wir das Rathaus bewundern, eines von vielen Fachwerkhäusern, die wir noch zu sehen bekommen sollten.

Am nächsten Tag erwartet uns die nächste Schleuse gleich in Melsungen. Sie muß selbst bedient werden, funktioniert aber prima. Die Schleuse liegt malerisch gelegen direkt unter einer mittelalterlichen Brücke.

Am nächsten Tag erwartet uns die nächste Schleuse gleich in Melsungen. Sie muß selbst bedient werden, funktioniert aber prima. Die Schleuse liegt malerisch gelegen direkt unter einer mittelalterlichen Brücke.

Schleuse Melsungen

Der Fluß wird langsam etwas breiter und wir machen uns auf den Weg nach Kassel.

Eine weitere – ebenfalls malerisch gelegene und funktionstüchtige – Schleuse erwartet uns in Cuxhagen. Das Baden im Wehr ist lebensgefährlich und verboten, woran wir uns natürlich gehalten haben. Aber neben dem Wehr sprudelte ein wenig Wasser vorbei, und hier haben wir dann auch ein wenig gebadet, was bei der Hitze sehr wohl tat. Kurz vor Kassel wurde es dann noch einmal richtig schweißtreibend. Die Schleuse war defekt, die Lore ließ scih nicht ins Wasser fahren. Deher mußte das gesamte Gepäck ausgeladen, das Boot aus dem Wasser gehoben und alles zusammen umgetragen werden.

Eine weitere – ebenfalls malerisch gelegene und funktionstüchtige – Schleuse erwartet uns in Cuxhagen. Das Baden im Wehr ist lebensgefährlich und verboten, woran wir uns natürlich gehalten haben. Aber neben dem Wehr sprudelte ein wenig Wasser vorbei, und hier haben wir dann auch ein wenig gebadet, was bei der Hitze sehr wohl tat. Kurz vor Kassel wurde es dann noch einmal richtig schweißtreibend. Die Schleuse war defekt, die Lore ließ scih nicht ins Wasser fahren. Deher mußte das gesamte Gepäck ausgeladen, das Boot aus dem Wasser gehoben und alles zusammen umgetragen werden.

Kurz darauf wurden wir in Kassel bei der Rudergesellschaft von 1927 begrüßt, wo wir die nächsten zwei Tage im Saal übernachten durften.

Kurz darauf wurden wir in Kassel bei der Rudergesellschaft von 1927 begrüßt, wo wir die nächsten zwei Tage im Saal übernachten durften.

In Kassel trafen wir die Entscheidung, einen Ruhetag einzulegen. Nicht ganz zufällig stand am nächsten Tag die Besichtigung des „Bergpark“ an. Dabei handelt es sich um eine barocke Protzanlage erster Güte, die seit 2013 zum Weltkulturerbe gehört. Über allem erhebt sich der Herkules. Also ab in den Bus 16 bis zur Fünfsternstraße, dann in die Tram Nr. 3 bis zur Endstation Druseltal. Von dort fäht der Bus 22 direkt zum Herkules. Der Herkules wird gerade renoviert und ich war ganz froh, daß wir den Abstieg antreten konnten, der durch einen wirklich sehenswerten Landschaftspark führt. Nicht nur wegen der hohen Temperaturen hätte mich der Aufstieg vor eine Herausforderung gestellt.

Am nächsten Tag wurde wieder gerudert.

Am nächsten Tag wurde wieder gerudert.

Soweit ich mich erinnere, gab es auch in Kassel eine Schleuse. Sie muß funktioniert haben, ansonsten hätte ich mich bestimmt ans Untragen erinnert.

Soweit ich mich erinnere, gab es auch in Kassel eine Schleuse. Sie muß funktioniert haben, ansonsten hätte ich mich bestimmt ans Untragen erinnert.

Sehr malerisch auch diese Schlauchboottour, der wir in den kommenden tagen noch einmal begegnen sollten.

Sehr malerisch auch diese Schlauchboottour, der wir in den kommenden tagen noch einmal begegnen sollten.

Es folgen drei weitere Schleusen, die ebenfalls selbst bedient werden müssen. Allerdings braucht man nicht mehr selber kurbeln, elektrische Schalter sind mit Seilen verbunden und können durch Zug an den Seilen bedient werden.

Es folgen drei weitere Schleusen, die ebenfalls selbst bedient werden müssen. Allerdings braucht man nicht mehr selber kurbeln, elektrische Schalter sind mit Seilen verbunden und können durch Zug an den Seilen bedient werden.

Schleusen ist schöner als Umtragen. Da der Ruderverein in HannMünden eine Wohltätigkeitsveranstaltung durchführt, kommen wir bei den Kanuten unter, wo wir zelten können.

Schleusen ist schöner als Umtragen. Da der Ruderverein in HannMünden eine Wohltätigkeitsveranstaltung durchführt, kommen wir bei den Kanuten unter, wo wir zelten können.

Ein abendlicher Spaziergang durch die Stadt und zum Weserstein beschließen den Tag.

„Wo Werra sich und Fulda küssen Sie ihre Namen büssen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Deutsch bis zum Meer der WeserFluß.“

Am nächsten Morgen finden wir den Penny-Markt in der Altstadt. Wir sich am Abend zuvor daran vorbei gelaufen. Offenbar kann man selbst Supermärkte so in historische Altstädte einpassen, daß sie nicht stören. (Warum sollte uns das in Plön nicht auch mit dem geplanten Gebäude Lübecker Straße 9 (Historischer Gerberhof) gelingen?).

Elende Schlepperei des Einkaufs zum Bootshaus. Ein kurzer Anruf bei der Schleuse, und schon geht es auf die letzten Fuldameter. Nach der Schleuse ein kurzer Abstecher in die Werra. So wird aus einer Zwei- eine Dreiflüsse Tour. Und schon sind wir auf der Weser. Noch immer hilft uns der Strom. Am Ufer ab und an ältere Gebäude.

Elende Schlepperei des Einkaufs zum Bootshaus. Ein kurzer Anruf bei der Schleuse, und schon geht es auf die letzten Fuldameter. Nach der Schleuse ein kurzer Abstecher in die Werra. So wird aus einer Zwei- eine Dreiflüsse Tour. Und schon sind wir auf der Weser. Noch immer hilft uns der Strom. Am Ufer ab und an ältere Gebäude.

Wenn die Ruderer Pause machen, greift der Steuermann gerne mal zum Paddel.

Vorbei an einigen älteren Gebäuden geht es auf den Campingplatz nach Ödelheim. Hier gibt es auf dem Zeltplatz eine DKV-Kanustation mit einer kleinen Rasenfläche für Wasserwanderer. Dafür gibt es eine Kurkarte, mit der man das Freibad im Nachbarort besuchen kann. Viele Leute baden in der Weser, wir haben es auch getan. Aber die Strömung erlaubte nur kurze Srünge ins Wasser, bei denen man mit voller Kraft gegen den Strom schwimmen muß, um sich auf der Stelle zu halten. Am Abend erweist sich der Stellplatz meines Zeltes als unvorteilhaft. An der Bootsrampe sammeln sich einige Urlauber, die sich unüberhörbar unterhielten. „Los, Schlübber aus und ins Wasser“ „Mutti, Du bist peinlich. Denk dran, Du bist verheiratet“ „Laß die Finger von der Jutta“ „Ich bin schwul.“ Mit wem?“ „Nee, nur so.“ Als es anfing, richtig unterhaltsam zu werden, trat dann mein Nachbar auf den Plan und sorgte für Ruhe.

Vorbei an einigen älteren Gebäuden geht es auf den Campingplatz nach Ödelheim. Hier gibt es auf dem Zeltplatz eine DKV-Kanustation mit einer kleinen Rasenfläche für Wasserwanderer. Dafür gibt es eine Kurkarte, mit der man das Freibad im Nachbarort besuchen kann. Viele Leute baden in der Weser, wir haben es auch getan. Aber die Strömung erlaubte nur kurze Srünge ins Wasser, bei denen man mit voller Kraft gegen den Strom schwimmen muß, um sich auf der Stelle zu halten. Am Abend erweist sich der Stellplatz meines Zeltes als unvorteilhaft. An der Bootsrampe sammeln sich einige Urlauber, die sich unüberhörbar unterhielten. „Los, Schlübber aus und ins Wasser“ „Mutti, Du bist peinlich. Denk dran, Du bist verheiratet“ „Laß die Finger von der Jutta“ „Ich bin schwul.“ Mit wem?“ „Nee, nur so.“ Als es anfing, richtig unterhaltsam zu werden, trat dann mein Nachbar auf den Plan und sorgte für Ruhe.

Der nächste Morgen hatte lange gegraut, als wir mit dem Frühstück fertig waren. Nicht weit vom Zeltplatz direkt im Ort gibt es einen kleinen EDEKA Markt, bei dem wir unsere Bestände auffüllen konnten. Wegen der Klimaanlage hätten wir uns dort noch gerne länger aufgehalten. Nach wie vor gibt es malerische Orte am Flußrand. Gelegentlich treten Motorboot und Jetski-Fahrer, die ich persönlich nicht nur wegen der Wellenbildung, sondern vor allem wegen der Lärmentwicklung als lästig empfinde, auf.

Aber es hält sich in Grenzen, und der nächste malerische Anblick entschädigt vieles.

Aber es hält sich in Grenzen, und der nächste malerische Anblick entschädigt vieles.

Hoch über Höxter erhebt sich das Schloß Fürstenberg, daß für seine Porzellanproduktion bekannt ist.

Hoch über Höxter erhebt sich das Schloß Fürstenberg, daß für seine Porzellanproduktion bekannt ist.

In Höxter gibt es einen Ruderverein, bei dem wir eine sehr nette Aufnahme fanden und zelten konnten. Es ist nicht weit in die Stadt und beim Brötchenholen gönne ich mir einen Cappuchino und einen Blick in die Zeitung. Der Wetterbericht sagt voraus, daß es bleibt wie es ist. Heiß.

In Höxter gibt es einen Ruderverein, bei dem wir eine sehr nette Aufnahme fanden und zelten konnten. Es ist nicht weit in die Stadt und beim Brötchenholen gönne ich mir einen Cappuchino und einen Blick in die Zeitung. Der Wetterbericht sagt voraus, daß es bleibt wie es ist. Heiß.

Der Wandertag führte uns entlang der Weser

zum Kloster Corvey, daß wenige Wochen, bevor wir es besuchten, zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

zum Kloster Corvey, daß wenige Wochen, bevor wir es besuchten, zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Der barocke Anteil der Anlage, die nach der Verwüstung des Klosters im Dreißigjährigen Krieg errichtet wurden, war eindrucksvoll, hat mich aber nicht wirklich begeistert. Das Kloster wurde im Jahr 822 gegründet, die Kirche ist fast genauso alt. Es gibt noch einen romanischen Raum mit der Kaiserloge und originalen Wandbemalungen.

Der barocke Anteil der Anlage, die nach der Verwüstung des Klosters im Dreißigjährigen Krieg errichtet wurden, war eindrucksvoll, hat mich aber nicht wirklich begeistert. Das Kloster wurde im Jahr 822 gegründet, die Kirche ist fast genauso alt. Es gibt noch einen romanischen Raum mit der Kaiserloge und originalen Wandbemalungen.

Die Reliquien, sie in der barock gestalteten Hauptkirche ausgestellt sind, überwiegend menschliche Knochen, erregen Aufsehen, kommen dem aufgeklärten Menschen jedoch schon grotesk vor.

Die Reliquien, sie in der barock gestalteten Hauptkirche ausgestellt sind, überwiegend menschliche Knochen, erregen Aufsehen, kommen dem aufgeklärten Menschen jedoch schon grotesk vor.

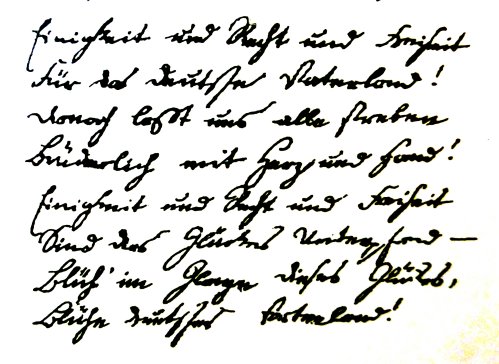

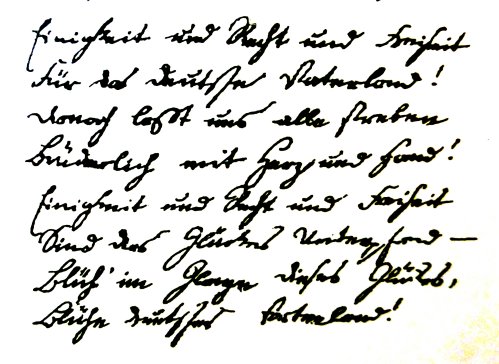

Schön und sehr modern ist auch die Ausstellung über die Geschichte der Stadt Höxter. Hoffmann von Fallersleben verbrachte die letzten Jahre seines Lebens als Bibliothekar in Kloster Corvey. Hier ist auch eine Originalschrift unserer Nationalhymne ausgestellt.

Am nächsten Tag ging es weiter in Richtung Hameln. Die Landschaft bleibt sehens- und erlebenswert. Die Hitze ist ebenfalls unverändert und treibt die Sportler ins Wasser. Wir baden schneller, als andere Paddeln.

Am nächsten Tag ging es weiter in Richtung Hameln. Die Landschaft bleibt sehens- und erlebenswert. Die Hitze ist ebenfalls unverändert und treibt die Sportler ins Wasser. Wir baden schneller, als andere Paddeln.

Und immer wieder Weserrenaissance.

Und immer wieder Weserrenaissance.

Aber nicht nur Weserrenaissance.

Aber nicht nur Weserrenaissance.

Zum Abschluß noch was Hübsches.

Zum Abschluß noch was Hübsches.

Danach erreichen wir das Ziel, den Ruderverein Hameln. Ein tolles Bootshaus und eine sehr nette Aufnahme, aber leider etwas weit draußen. Wir verzichten auf die Besichtigung der Rattenfängerstadt. Es gibt noch einen Zeltplatz beim Kanuverein, der deutlich dichter an der Stadt liegt.

Danach erreichen wir das Ziel, den Ruderverein Hameln. Ein tolles Bootshaus und eine sehr nette Aufnahme, aber leider etwas weit draußen. Wir verzichten auf die Besichtigung der Rattenfängerstadt. Es gibt noch einen Zeltplatz beim Kanuverein, der deutlich dichter an der Stadt liegt.

Der nächste Morgen beginnt mit einem Frühstück und dann mit einer Schleusung. Gut, daß ich vorher in der Schleuse angerufen habe. Der Schleusenwärter holt die Schleuse hoch, damit wir noch rechtzeitig vor der Berufsschifffahrt talwärts kommen.

Die Strecke unterscheidet sich landschaftlich nur wenig von den Streckenabschnitten, die wir die Tage zuvor durchfahren haben. Schön sind die häufig anzutreffenden Rastplätze, die mit EU-Mitteln gefördert wurden. Die Schwimmstege erlauben ein problemloses An- und Ablegen und eine stressfreie Pause.

Die Strecke unterscheidet sich landschaftlich nur wenig von den Streckenabschnitten, die wir die Tage zuvor durchfahren haben. Schön sind die häufig anzutreffenden Rastplätze, die mit EU-Mitteln gefördert wurden. Die Schwimmstege erlauben ein problemloses An- und Ablegen und eine stressfreie Pause.

Abends legen wir in Rinteln bei den Paddlern an. Nebenan ein Freibad. Abends machen wir einen Abstecher in die Stadt und gönnen uns ein Eis. Auch in Rinteln lädt die historische Altstadt zu einem nächtlichen Bummel ein.

Abends legen wir in Rinteln bei den Paddlern an. Nebenan ein Freibad. Abends machen wir einen Abstecher in die Stadt und gönnen uns ein Eis. Auch in Rinteln lädt die historische Altstadt zu einem nächtlichen Bummel ein.

Die katholische Kirche erweckt den Eindruck einer Kulisse für einen Gruselfilm.

Die katholische Kirche erweckt den Eindruck einer Kulisse für einen Gruselfilm.

Am nächsten Morgen gehe ich wieder einmal Brötchen kaufen. Beim Verlassen der Bäckerei muß ich sehen, daß die Brötchen mit Granderwasser gebacken sind. Granderwasser ist ein esoterisches Produkt, das in Österreich gerichtsfest als esoterischer Unfug oder Unsinn bezeichnet werden darf. SPAR Österreich hat Granderwasser in Buddeln angeboten und ist dafür mit dem „Goldenen Brett vorm Kopf“ ausgezeichnet worden. Das kann ich nicht verstehen. Eine Buddel Wasser für 12,– Euro, das ist doch ein pfiffiges Geschäftsmodel.

Nach dem Frühstück klagten einige über Bauchweh. Die am häufigsten geäußerte Vermutung: Die Gulaschsuppe vom Abend zuvor, meine Vermutung: Granderwasserbrötschen. Dann folgte der Anruf, daß der Bus mit dem Bootsanhänger schon auf dem Weg ist und um 1400 Uhr an mich übergeben werden soll. Damit fiel die Entscheidung nicht schwer, auf die letzte Etappe nach Minden zu verzichten.

Schnell waren die Boote aufgeladen. Auf dem Rückweg nach Plön überraschte und dann in Hamburg der erste Gewitterschauer. Am Bootshaus angekommen schien wieder die Sonne. Nach 3 Stunden waren die Boote sauber und wieder klar zum, das Gepäck sortiert und die restlichen Lebensmittel verteilt. Die meisten freuten sich nach 11 Tagen ISO-Matte auf eine Nacht im weichen Bett.