Es wird auch 2023 keine Stelle für ein Klimafolgenmanagement geben. In der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus gab es eine denkbar knappe Entscheidung bei 5 Ja- und 5 Nein-Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Die Mitglieder des Ausschusses waren sich einig, dass die Äußerungen in der Vorlage, mit der die Verwaltung die Entscheidung des Hauptausschusses und der Ratsversammlung kritisiert hat, unakzeptabel sind. Der Ausschussvorsitzende Weber (Bündnis 90/Die Grünen) bat aber darum, diesen Fehltritt und die inhaltliche Diskussion zu trennen. Er betonte in seinen Eingangsworten nicht nur das Erfordernis für das Klimaschutzmanagement, sondern auch für das Klimafolgenmanagement.

Darüber hinaus führte er aus, dass es einen Beschuss des GUT zur Einführung eines Klimafolgenmanagements gibt, der auch die Entscheidung des Hauptausschusses und der Ratsversammlung nicht aufgehoben ist. Von daher muss man über die Einführung dieser Planstelle in den Stellenplan für 2023 beraten. Das sei unabhängig davon, dass die Stelle für das Jahr 2022 abgelehnt wurde.

Die Verwaltung erläuterte anschließend noch einmal, das diese Stelle erforderlich ist. Sie soll das Klimaschutzmanagement bei der Erfüllung unterschiedlicher Aufgaben unterstützen. Es liegen zwar keine neuen Informationen vor, aber die Aufgaben für eine*n Klimafolgenmanager*in würden in der Anlage noch einmal ausführlich erläutert. (Anmerkung: die Begründung habe ich aus der Vorlage kopiert und am Ende des Textes angefügt.) Weiterhin wurde betont, dass die Stelle für zwei Jahre gefördert wird und damit lediglich 8333,33,- € pro Jahr aufgewendet werden sollen. In der Zeit soll ein Konzept erstellt werden, das als Grundlage für die Einwerbung von Fördergeldern für einzelne Maßnahmen ist.

Meine Fraktionsvorsitzende Frau Hansen (SPD) sprach sich in ihrem Redebeitrag kurz und Bündig für die Einführung dieser Stelle aus.

In meinem ersten Redebeitrag habe ich mich sehr kurz gehalten. Dabei habe zwar erwähnt, wie sehr mich der Unterton der Vorlage erzürnt hätte, aber vor allem habe ich ausgeführt, dass ich der Auffassung sei, dass die Berücksichtigung der Folgen des Klimawandels eine Querschnittsaufgabe ist, die bei allen Entscheidungen in der Verwaltung von den Mitarbeitenden mit berücksichtigt werden muss und kann. Dazu habe ich betont, dass ich die Mitarbeitenden für qualifiziert halte, diese Aufgabe bewältigen zu können. Darüber hinaus habe ich darauf hingewiesen, dass die Finanzsituation der Stadt kritisch ist und die Aussichten für die Zukunft nicht besser sind.

Zum einen werden wir etliche – aus meiner Sicht unumgängliche – Vorhaben finanzieren müssen. Dazu zähle ich unter anderem: Turnhallenersatzbau, Bau einer Obdachlosenunterkunft, Bau einer Kindertagesstätte sowie Unterbringung von Geflüchteten und Vertriebenen. (Anm.: Ganz grob geschätzt werden hierfür – auch unter Berücksichtigung der Zuschüsse – 5 bis 10 Mio durch die Stadt zu finanzieren sein). Das unkalkulierbare Finanzierungsrisiko für den Bau einer Nahwärmeversorgung auf dem Gelände des Klärwerkes habe ich dabei nicht erwähnt, um die Diskussion nicht unnötig emotional aufzuladen.

Darüber hinaus betonte ich, dass die Höhe des Haushalts der Stadt nicht unerheblich durch den Umfang des Personalkörpers beeinflußt wird. Dabei habe ich darauf verwiesen, dass wir bereits in anderen Bereichen eine weitere Stellenvermehrung absehen können. (Anm.: ich habe auch hier bewußt vermieden, zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben zu unterscheiden. Hier haben wir es mit einer freiwilligen Aufgabe zu tun. Das Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ergriffen werden müssen, ist für mich unbestreitbar, dass sie finanziert werden müssen aber auch.)

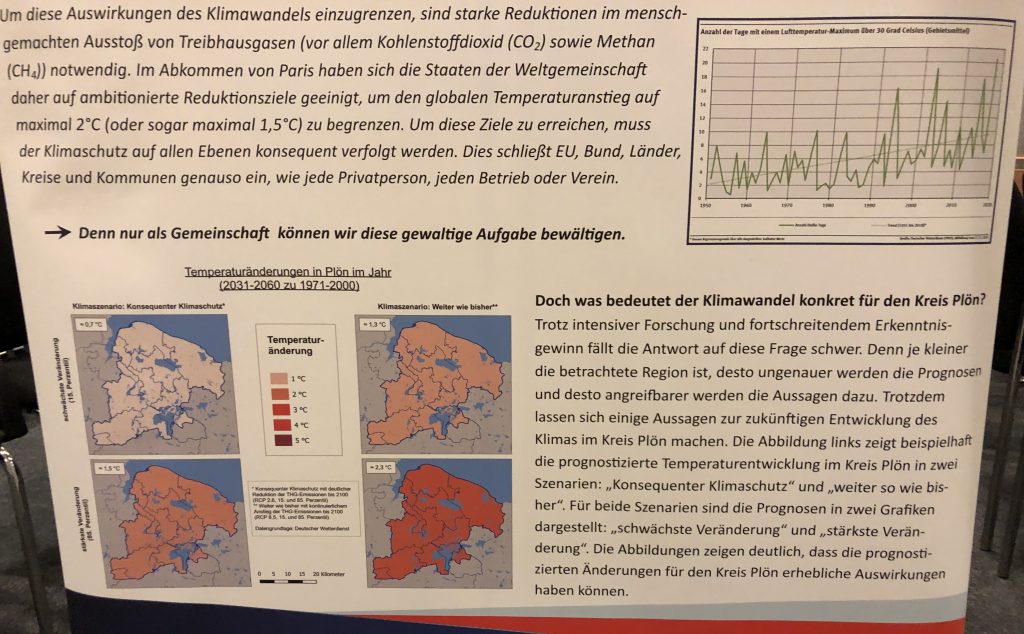

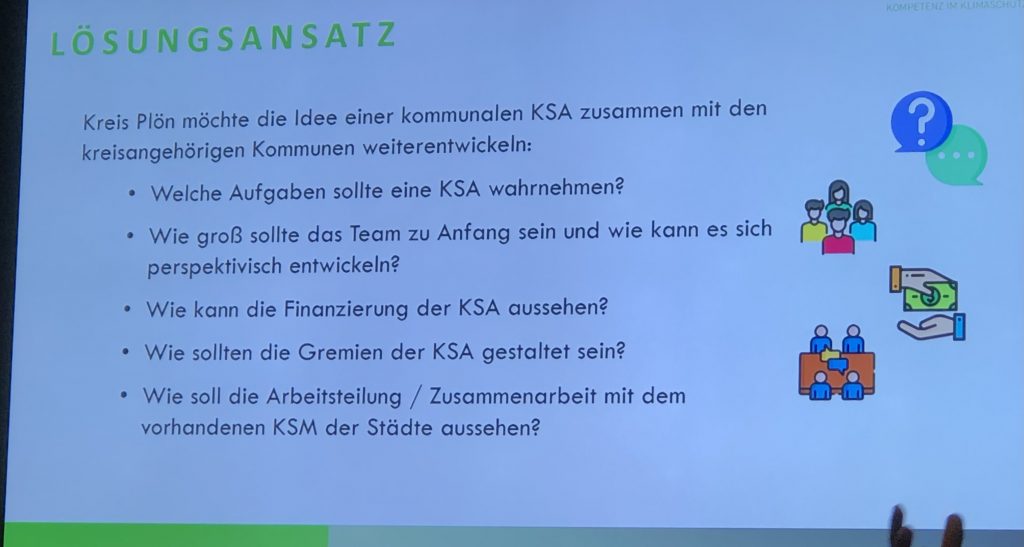

Herr Jagusch (Fraktionsvorsitzender der CDU) stellte die Aufgabe des Klimafolgenmanagements ebenfalls nicht in Frage. Er verwies aber darauf, dass im Kreis die Entscheidung für die Schaffung einer Klimaschutzagentur unmittelbar bevorsteht und diese in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres zu erwarten wäre. Er betonte, dass dort dann mehrere Experten aus verschiedenen Fachgebieten zusammengezogen werden. Die Aufgaben für die Städte und Gemeinden seien im wesentlichen identisch und es müssten nicht alle die gleichen Arbeiten erledigen. Nach seinen Worten ist der Klimaschutzmanager der Stadt das Bindeglied zur Klimaschutzagentur des Kreises. Er warb dafür, dass die Stadt Mitglied der Klimaschutzagentur wird.

Herr Rose (SPD) sprach sich dafür aus, die Stelle einzurichten. Er betonte jedoch auch fachliche Aspekte. Leider habe ich nicht mitgeschrieben und die Inhalte vergessen. Bedauerlicher weise wurde die Diskussion damit von der Grundsatz- wieder auf eine fachliche Ebene gehoben. Dadurch sah ich mich veranlaßt, mich später erneut zu Wort zu melden und später noch einmal auf fachliche Aspekte einzugehen.

Der Bürgermeister betonte in seinem Beitrag, dass die Verwaltung eine Vielzahl von Aufgaben zu erledigen hat und die Belastungsgrenze des Personals erreicht sei. Wer behaupten würde, dass die Verwaltung das Klimafolgenmanagement nebenbei erledigen könnte, hätte keine Ahnung. Das war eine klare Spitze gegen mich, die ich nicht unbeantwortet lassen konnte.

Darüber hinaus versuchte er zu verdeutlichen, dass die Klimaschutzagentur, an der die Stadt Plön sich auf jeden Fall beteiligen sollte, die Stelle eines Klimaanpassungsmanagements nicht ersetzen könne.

Ich habe hatte mich bereits zu Wort gemeldet und ging dann auf die Beiträge von Herrn Rose und dem Bürgermeister ein. Zunächst habe ich betont, dass ich 1 1/2 Jahrzehnte in einer Dienststelle (Anm.: Flottenkommando, u.a. in der M5 Abteilung, Grundsatzfragen (Plans and Policy) gearbeitet habe, die auf Ebene einer Oberen Bundesbehörde einzuordnen ist. Ich hätte daher durchaus Ahnung davon, wie Verwaltung funktioniert. Darauf bin ich aber auf die einzelnen, in der Vorlage aufgeführten Punkte eingegangen und habe noch einmal begründet, warum ich die Stelle für verfechtbar halte. Meine Argumentation werde ich weiter untern in der Kopie zu den einzelnen Punkten in Klammern einfügen).

Zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass der Vorschlag der Verwaltung voraussichtlich keine Mehrheit finden wird. Der Ausschussvorsitzende versuchte, die Stimmung zu drehen und ergriff dann das Wort. Er fragte sichtlich bewegt, welchen Eindruck die Diskussion auf die Mitarbeitenden der Verwaltung machen würde und äußerte, dass dass die Diskussion Ausdruck mangelnder Wertschätzung sei. Das wiesen mehrere Mitglieder des Ausschusses bereits während des Redebeitrages in Zwischenbemerkungen zurück.

Frau Killig (FDP) versuchte, Ruhe in die Diskussion zu bringen. Sie schlug vor, den Begriff „Fachkraft, befristet auf zunächst zwei Jahre“ abzuändern. Die Stelle sollte ausdrücklich auf zwei Jahre befristet werden. Damit wollte sie Bedenken zerstreuen, dass das die Stelle des Klimafolgenmanagement sich nach 2 Jahren verfestigt und in eine unbefristete Stelle übergeht, die dann – ohne Förderung – voll durch die Stadt zu finanzieren ist.

In der ersten Abstimmung gab es dann eine Mehrheit dafür, den Beschussvorschlag dahingehend zu ändern.

In der zweiten Abstimmung ging es um den geänderten geänderte Beschlussvorschalg. Hier gab es bei 5 Ja- und 5 Neinstimmen ein Patt. In einem solchen Fall gilt ein Beschlussvorschlag als abgelehnt.

Ich habe mit Nein gestimmt. Ich halte die Erstellung eines Konzeptes für die Bewältigung der Folgen des Klimawandels zwar für sinnvoll, in der jetzigen Situation aber nicht für erforderlich.

Zum einen sollte der/die Klimafolgenmanagemer*in dieses Konzept schreiben. Ich gehe aber davon aus, dass dafür erneut Unterstützung durch ein Fachbüro in Anspruch genommen worden wäre, verbunden mit den entsprechenden Kosten. In Folge wäre ein Maßnahmenkatalog erstellt worden.

Zum anderen ist es zwar zutreffend, dass die dort aufgeführten Maßnahmen im Einzelfall gefördert werden, aber Förderung heißt eben auch, dass die Stadt selber einen Eigenanteil zu zahlen hat. Über die Vielzahl der Maßnahmen läppern sich die Kosten der für die Eigenanteile aber auch.

Zu guter letzt würde ich keinesfalls ausschließen, dass in dem Konzept ein „Umsetzungsmanagement“ gefordert wird, wie bereits im Ortsentwicklungskonzept vorgemacht.

Aus Erfahrung würde ich weiterhin erwarten, dass dann versucht wird, die Bedenken mit dem Hinweis zu entkräften, dass die Selbstverwaltung ja über jeden einzelnen Schritt entscheiden kann.

Aus Erfahrung würde ich darüber hinaus erwarten, dass dann das Argument kommt, man wäre ja jetzt schon so weit gekommen und hätte ja schon eine Grundsatzentscheidung getroffen, da könne man das weitere Vorgehen ja gar nicht mehr ablehnen. Die Zustimmung sei ja eigentlich nur noch eine Formalie.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns in den letzen 6 Monaten dieser Legislaturperiode nicht weiter in dieser Diskussion aufreiben sollten. Es wäre an der Zeit, das Thema ruhen zu lassen. Es bleibt abzuwarten, wie die Klimaschutzagentur des Kreises aufgestellt wird. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Steuerschätzung und damit die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt entwickeln wird. Es bleibt abzuwarten, wie die Zinsentwicklung verläuft, denn hier werden wir in die Kreditfinanzierung gehen müssen.

Es wird abzuwarten sein, wie die steigenden Energiekosten die Stadt belasten werden. Aus meiner Sicht sollte jetzt abgewartet werden, wie die Wahl des neuen Bürgermeisters / der neuen Bürgermeisterin im Dezember verläuft und wie sich die neue Ratsversammlung im kommenden Mai zusammensetzt. Dann haben wir eine Konstellation, die die Fragen neu bewerten und entscheiden kann und das ganze dann auch für den Zeitraum einer Legislaturperiode durchhalten muss. Von daher wäre mein Antrag zur Geschäftsordnung: „Unterbrechung der Debatte, früheste Wiederaufnahme im Herbst 2023“

Hier der oben angekündigte Auszug aus der Vorlage der Verwaltung zum Thema: Erforderlichkeit eines Klimaanpassungsmanagements in der Stadt Plön, datiert auf den 06. Oktober 22, behandelt in der Sitzung des SteP am 27. Oktober 2022. https://www.sitzungsdienst-ploen.de/ri/vo020.asp?VOLFDNR=3699

Meine persönliche Anmerkungen – die ich in der Sitzung gemacht habe – sind als solche markiert und in Klammern gesetzt.

Im Detail lassen sich bereits jetzt folgende Auswirkungen des Klimawandels in Plön feststellen, deren Bewältigung durch Anpassungsmaßnahmen die Verwaltung der Stadt Plön als ihre Pflicht sieht und die mit vorhandenem Personal nicht zu bewerkstelligen ist:

– Umgang mit dem Baumbestand:

- Rindenschäden durch Sonnenbrand aufgrund einer höheren Zahl an Sonnenstunden und häufiger auftretenden Extremtemperaturen sowie dadurch bedingter Eintrag von Schädlingen, Pilzen und Fäulnis bis hin zum Absterben der Bäume

- Sinkende Lebenserwartung, Trockenstress und Verlust an Vitalität sowie Einschränkungen in der Funktion als Stadtbaum bzw. -wald (Schattenspender, Sauerstoffproduzent, Luftfilter, Wasserspeicher, Lärm- und Hitzepuffer, Raumbildner, Lebens- und Erholungsraum für Einheimische wie Tourist:innen, Nahrungsquelle, Grün in der Stadt, Wohlbefinden, ortsbildprägend) durch ausbleibende Niederschläge und steigende Temperaturen

- Daraus resultierende hohe und unkalkulierbare Kosten für Wundversorgung, Baumpflegemaßnahmen, Bewässerung und Neupflanzungen sowie Schulung des Personals für den richtigen Umgang mit den steigenden Anforderungen

- Erhöhter Verlust an Baumbestand, Lebensraum und -qualität, negative Veränderungen des Stadtbildes, Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit sowie Einschränkung der Benutzbarkeit städtischer Grünflächen durch eine erhöhte Anzahl der Fällungen und zunehmenden Sturmschäden; hierdurch bedingte Ausgleichspflanzungen an geeigneten Standorten

(Anmerkung 2: Die Fachkraft für Umweltschutz ist qualifizierte Expertin für Baumschutz. Sie wird selber beurteilen können, welche Bäume besonders vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden müssen. Sie wird den Bauhof beauftragen können, die betreffenden Bäume mit einer Schutzfarbe zu streichen. Dafür benötigt sie nach meiner Auffassung keine Unterstützung durch eine*n Klimafolgenmanager*in)

– Umgang mit Pflanzflächen/Beeten:

- Erhöhte Anforderungen an die Bewässerung, das Personal, die Kosten und die Auswahl der Pflanzen zur Sicherung wertvollen, innerstädtischen Lebensraumes

(Anmerkung 2: Ich habe die Vermutung geäußert, dass die Fachkraft für Umweltschutz durchaus in der Lage ist, geeignete Pflanzen für die Beete auszusuchen und den Bauhof zu beauftragen, die Beete bei starker Trockenheit öfter zu bewässern. Dafür benötigt sie nach meiner Auffassung keine Unterstützung durch eine*n Klimafolgenmanager*in)

– Umgang mit Starkregen, anhaltenden Niederschlägen und Stürmen:

- Regelmäßige Veränderung der Wasserstände an den Seeufern mit Beeinträchtigungen für dort lebende Pflanzen und Tiere sowie Anwohner:innen

(Anmerkung 3: Ich habe die Meinung vertreten, dass Wasserschwankungen in den Seen und der Schwentine ein Phänomen ist, das ich seit 45 Jahren schon bewußt wahrnehme. Allerdings weiß ich auch, dass die Stadt Plön keinen Einfluß auf die Regulierung des Wasserstandes der Schwentine und der Seen hat. Das liegt im Entscheidungsbereich des Wasserwirtschaftsverbandes. Und wer das Glück hat, ein Seegrundstück zu bewohnen und sein Teepavillon oder seine Terrasse zu dicht an das. Seeufer gebaut hat, muss damit rechnen, dass es im Frühjahr unter Wasser steht. Das ist aber in der Verantwortung der*s Eigentümer*in und es ist nicht Sache der Stadt, hier Abhilfe zu schaffen. Dafür benötigt sie nach meiner Auffassung Klimafolgenmanagement, auch wenn sich Zeitpunkt und Höhe der hohen Wasserstände möglicherweise verändern)

- Notwendigkeit der Entsiegelung und Zuführung von Niederschlagswasser durch Versickerung im Sinne einer „Schwammstadt“

– Umgang mit Hitze und Trockenheit bzw. der Bedarf an Kühlung:

- Gesundheitliche & soziale Einschränkungen

- Erhöhter Bedarf an Schatten- und Wasserspendern sowie Abkühlungsmöglichkeiten

- Gestiegene Notwendigkeit der Dach- und Fassadenbegrünung

- Gesellschaftliche Pflicht zur Sicherung der Trinkwasserversorgung beizutragen

(Anmerkung 4: In einer der letzten Sitzungen des GUT wurde bereits beschlossen, einen Wärme- und Kälteplan aufzustellen. Ohne Klimafolgenmanagement. Die Notwendigkeit, aufgrund von gesetzlichen Vorgaben Trinkwasserspender aufzustellen, ist erkannt. Ich bin davon überzeugt, dass die Baufachleute das Gesetz lesen können, wissen, wie viele Wasserspender aufzustellen sind und das in Auftrag geben können, auch ohne Klimafolgenmanager*in, die ihnen sagt, was zu tun ist.)

– Auswirkungen auf Biodiversität und die Tier- und Pflanzenwelt:

- Veränderungen der Vegetationszeiten und somit der Fortpflanzungszeiten mit daraus resultierenden Herausforderungen für Flora und Fauna

- Veränderungen des Lebensraumes durch nicht heimische Arten mit daraus resultierenden Herausforderungen für Flora und Fauna

- Planerische Herausforderungen bei der Erhaltung und Schaffung innerstädtischer Grünflächen und Ausgleichspflanzungen als Beitrag zur Steigerung der Biodiversität und zur Steigerung der Lebensqualität

(Anmerkung 5: Unsere Fachkraft für Umwelt wird mit Sicherheit wissen, welche Bäume geeignet sind, die Veränderungen des Klimas am besten wegzustecken. Ich bin davon überzeugt, das Sie keine Beratung durch ein Klimafolgenmanagement benötigt)

– Auswirkungen auf Stadtplanung und Bauen:

- Gestiegene Notwendigkeit Plön klimaangepasst, grün, lebenswert und nachhaltig zu entwickeln

(Anmerkung 6: Ich habe mir die Bemerkung verkniffen, dass das eine „Edelbinse“ ist. Tatsächlich hatte ich am Vortag in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt gefragt, ob es möglich sei, das Neubaugebiet Düvelsbrook Süd als klimaneutrales Baugebiet zu planen. Die Antwort war: „Das wäre möglich, das bestimmt die Politik.“ Das sehe ich auch so. Auch ohne Personal für ein Klimafolgenmanagement. Man muss es nur wollen.)